Nikolai Rakov

Russia

(1908 - 1990)

Nikolai Rakov

Russia

(1908 - 1990)

日本語表記: ニコライ・ペトロヴィチ・ラコフ

英語表記: Nikolai Petrovich Rakov

露語表記: Раков, Николай Петрович

英語等別表記:

(名) Nikolaj, Nicolas, Mykola (姓) Rakof, Rakow (*cA01)

日本語別表記: ニコライ・ラーコフ ニコライ・ペトロヴィッチ・ラーコフ

生没年月日: 1908年3月14日 ~ 1990年11月3日 (82歳)

---------------------------------------

◆ 略 歴

1908 モスクワの南西 200kmの都市 カルーガ(Kaluga)で商人の家の末っ子として生まれる.

1915 ピアノを習い始める.

1917 ヴァイオリンに転向する.

1920-24 ルビンシュタイン音楽学校でヴァイオリンを師事.

1920-24 ヴァイオリニスト 兼 ピアニストとしてカルーガ市交響楽団で演奏.

1922 モスクワ音楽院に入学. (ただし住む場所を確保できなかったため1か月で帰郷する)

以後 プライベートレッスンという形でダビッド・クレイン(D.Krein)にヴァイオリンを師事.

1924-30 ルービンシュタイン音楽大学(現 モスクワ音楽院附属アカデミック・ミュージック・カレッジ)でアニシム・ベルリン(A.Berlin)にヴァイオリンを師事.

1926-31 モスクワ音楽院でレインゴリト・グリエール(R.Glière)やセルゲイ・ヴァシレンコ(S.Vasilenko)に作曲法を師事.

1932- モスクワ音楽院で恩師 グリエールの助手として勤め始める.

1935- モスクワ音楽院の講師として自分のクラスを持つようになる.

1943- モスクワ音楽院楽器法教授に就任. 楽器法に関する著作あり.

1946 ヴァイオリン協奏曲第1番(1944)の功績を称えられスターリン賞受賞.

1949- 指揮者としての活動を始める. 自作や古典音楽を得意とする.

1966 ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国名誉芸術家(功労芸術家)の称号に輝く.

1975 ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国人民芸術家の称号に輝く.

1988 ソビエト連邦人民芸術家の称号に輝く.

1990 モスクワにて死去. ドンスコイ墓地に埋葬. 音楽院では亡くなるまでの58年間, 後進の指導にあたった.

◆ 出 自 ・ 人 柄

・同じ1908年生まれのニコライ・ラコフ(Nikolai Pavlovich Rakov, 1908-1978)というグレコローマンスタイルのレスリング選手がいるが,

同姓同名というだけで特に接点はない.

・ラコフの家は商人の家系であり, とりわけ父 ピョートルの代で大きな財を成した.

彼は当時のカルーガ市でちょっとした有名人であり, 実家の商店を市内一二を争う規模にまで発展させた.

・ピョートルは市内に複数の不動産を有し, 帝政ロシアの様式を多分に含んだ邸宅があったと伝えられている.

ただし, そのほとんどは(1棟を除いて)現存してはいない.

(ラコフの家に関しての記述は多少長くなるため, 折り畳んでおきます)

[+]

世界一の面積 17,124,442㎢(日本の面積の45倍)を誇るロシアにおいて,

道路の総延長は(「何を"道路"とするのか」という定義によってその距離は変わるものであるが) 98万km【世界の統計2012】に及ぶ.

そしてロシア全土の各地では, 偉人の名を冠した通り(*cA02)を目にすることがよくある.

中でもその街の中心的な大通り(目抜き通り)には, ロシア革命からソ連黎明期を率いた指導者 レーニン(Vladimir Lenin, 1870-1924)の名前を讃えた

「レーニン通り」なるものが見受けられる.

そんな カルーガ市のレーニン通り(*cA03)とキーロフ通り(*cA04)の交差点に面した角地にラコフの家があった.

この邸宅はニコライの生まれた1908年に起工し, 1911年に完成(*cA05)された.

Rakov's house (early 20c.)

玄関に「П.С.РАКОВ」(P.S.Rakov)の表札が掲げられている

Rakov's house (early 20c.)

玄関に「П.С.РАКОВ」(P.S.Rakov)の表札が掲げられている

新居が建ったこの立地であるが, ニコライの父 ピョートルが土地を取得した時点では小さな庭のある2階建ての邸宅が建っていた.

この住居は1787年に有力商人 シェミヤキンが建て, 以後何度かその所有者を変えてきた.

Shemiyakin's house [former-Rakov's house] (19c.)

Shemiyakin's house [former-Rakov's house] (19c.)

1794年にはカルーガ県(*cA07)の副知事を務めた フョードル・プーシキン(Fyodor Alexseevich Pushkin, 1752-1810)(*cA08)の手に渡る.

その後, 州検察官 アレクサンドル・ステパノフなど何人かの手に渡ったのち, おそらく19世紀末頃にピョートル・ラコフが所有するに至った.

すでに築 100年が経過し, 屋敷は荒れ始めていた.

|

|

|

Fyodor Pushkin

(1752-1810) |

Alexei Pushkin

(1771-1825) |

Pyotr Rakov

(1868-1944) |

ピョートルは1894年に始めた貿易商の仕事が軌道に乗り, 19世紀終わりごろにはかなり裕福であったとされる.

すでにいくつかの不動産を有し, 住居に困っていなかった彼の新居の取得は, ニコライの誕生と不可分(*cA09)だったと思われる.

当時の実家はオブルプスカヤ通り(現在のテアトルナヤ通り(*cA10))9番地(*cA11), 『自転車を引くツィオルコフスキー像(2011年建立)(*cA12)』のすぐそばにあったとされる.

石造りの基礎に木造のアーチと装飾が施された柱が特徴的な, 帝国様式で建てられていたが, これは現存していない.

アール・ヌーヴォー様式が美しい1911年の「ラコフの家」は, 地元の建築家 ヴァシリ・ヴィノグラドフ(Vasiliy Dmitrievich Vinogradov)(*cA13)による設計で,

90度に直交しないレーニン通りとキーロフ通りに対して, 正面玄関をその角方向に設えることで通りに溶け込むようデザインされている.

天井の高い1階は商店『子どもの世界』が入り, ラコフの家族は2階のフロアを居住用として利用していた.

ラコフの商店は大きく明るい間取りで天井が高く, 清潔で愛想のよい店員が出迎え, 中央には金魚の泳ぐ大きなアクアリウムがあった.

また当時としてはかなり珍しかった電話が引かれており, 「1-25」の番号が与えられていた.

カルーガ市民はこの心躍るデパートを親しみを込めて『Ракушка(ラクシュカ)(*cA14)』と呼び, 彼の店での買い物を遠足に行くかの如く楽しみにしていた.

順風満帆に思えた新居での生活だったが, 1917年にロシア革命が勃発.

政治体制が大きく変わることとなり, 共産主義化が加速. 一部の企業や施設の国有化も行われるようになった.

1階を 経営する商店『子どもの世界』の売り場, 2階を居住用スペースとしていた一家の大黒柱 ピョートルは,

建物に関する権利を自発的に政府へと譲渡し, 自身は商店の売り子として働き続ける道を選択した.

(その方が建物や自分・家族にとってより安全だと考えたのかもしれない)

党員だったか定かではないが, 無欲で献身的で, また党に協力的であった ピョートル.

しかしながら, 1932年にはアルハンゲリスクへ移住するよう政府から強いられてしまう.

建物自体が市の中心部に近く, 市民の憩いの場でもあったラコフの家は, もともと2階 ないし 3階に談話室のようなスペースがあった.

そこで市職員や市議会議員が会談を行うこともあったらしい.

建物の権利が譲渡されたのちの1918年~1930年, および 大祖国戦争(1941~1945年)の間, この2階にはカルーガ市議会が設置されていた.

また, 1937年にはソビエト連邦共産党がこの2階を使っていた記録もある.

戦後, 2階は当局が占有していたものの, 1階は戦前と変わらず『子どもの世界』がカルーガ市民を出迎えていた. (ただし, この頃はすでにラコフ家の手を離れている)

店の建物の前では交通制御のための信号機を操作する交通警察ブースが建てられたり, 店先をトロリーバスが運行したり,

大きな交差点を臨むこの店の前はとかく賑やかで騒がしく, 活気にあふれていた.

|

|

| (1949) |

(1956) |

1978年, 商業施設の再編と区画の見直しが行われ, デパートは200人のスタッフを抱えるおもちゃ屋さんへと成長した.

同年, キーロフ通りの一角をデパートに拡張する計画や, 1986年にカルーガ百貨店の機能を移転する計画が持ち上がったものの,

これらは実現しなかった.

|

|

| (1960s) |

(1982) |

2000年6月, 1階にギフトショップ『オストロフ・ソクロヴィシ(Остров Сокровищ)』がオープン.

インテリア雑貨などを販売するお店として, 現在もこの地で営業しています.

オストロフ・ソクロヴィシはロシア語で「宝島」という意味.

幼いニコライ・ラコフが暮らしたこの家は, 今もカルーガ市の財産としてこうして佇んでいます.

参考:ロシアの道路の種類と名称 [ロシア・ビヨンド]

参考:ロシアからレーニン像がなくならない理由 [朝日新聞GLOBE+]

参考:Kaluga: foto programmer [LiveJournal]

参考:我が街カルーガの豪商とその運命 (ロシア語) [KP40.RU]

参考:ニコライ・ラコフ (ロシア語) [カルーガ市交響管弦楽団]

参考:オールド・カルーガ - ラコフの家, 市議会, 「宝島」 (ロシア語) [Kaluga24.tv]

・演奏会に際して, 10代~20代の頃はヴァイオリンやピアノの演奏家として活動していたが, 40歳を前後する頃から指揮活動に軸足を移した.

それは彼なりの哲学があったようで, 首都 モスクワで演奏活動をしなくなった彼に対し 友人が不満を漏らしたところ, 次のように答えたという.

『モスクワには指揮者はたくさんいるし, 楽団もある. でも地方では交響楽団がないこともあるし, いたとしても恒常的に人員不足だったりする.

そんな地方に生演奏の良さと世界には素晴らしい音楽があるということを届けたいんだ』

事実 彼は数十におよぶ地方都市や連邦共和国に足を運び, ベートーヴェンの『エグモント』やワーグナーのオペラといったさまざまな国・時代の音楽を指揮していた.

・正規の音楽学校での教育に加えて, アマチュアのワーキンググループに講師として通うなど幼少期の音楽教育指導に注力していた. それは

『国の音楽文化を未来へと発展させていくのは若い世代であるが, 若い才能にとって新しいものを生み出すためには長い期間かけて醸成された(先達の)知識が不可欠である』

といった彼の考えに基づいている.

◆ 交 友

* 女性名のうち, 結婚後の姓(現姓)と旧姓を併記する場合 [名前・父称・現姓 - 旧姓] という形に統一します.

* 家族 *

・[p] ピョートル・ステパノヴィチ・ラコフ (Pyotr Stepanovich Rakov, 1868-1944/1869-1943):

ニコライの父親. 商人.

地元 カルーガで商店を営んでいた両親を幼いころから手伝っていた.

公立学校卒業後はロシア帝国軍に従軍. 帰郷後は同業の商人仲間の娘 ナジェージダ・ザヴェーリナと結婚する.

実直で奉仕精神の強い人物で, 1911年に新築したばかりの立派な邸宅を1917年のロシア革命後, 自発的に政府に譲渡.

自分のお店で働く従業員を大切にしたり, カルーガ市民のために無料の図書館を開設したりするなど, 地元では非常に尊敬された人物だった.

1932年, 白海にほど近いロシア北西部の港湾都市 アルハンゲリスクに移住させられ, 1944年 同地で亡くなった.

・[p] ナジェージダ・ヴァシリェヴナ・ラコワ=ザヴェリナ) (Nadezhda Vasilievna Rakova-Zaverina, 1869-1958):

ニコライの母親.

地元 カルーガの有力穀倉商人 ワシーリー・ザヴェーリンの娘.

余談になるが, ナジェージダの兄 ニコライ・ザヴェーリン(1866-?)は夫 ピョートル・ラコフの姪 アレクサンドラ・ラコワ(1870-?)と結婚しており,

ラコフ家とザヴェーリン家の縁談は少なくとも2件(ピョートル・ラコフとナジェージダ・ザヴェーリナ / アレクサンドラ・ラコワとニコライ・ザヴェーリン)あることが確認できる.

アレクサンドラはピョートルの兄 アレクセイ(?-?)の子で, 姪といってもピョートルと2歳しか差がない.

2組の婚姻についてどちらが先か決定づける資料は今のところ見受けられないが, それぞれの長子が ヴァーヴァラ(1894-1969)とヴィクトル(1896-1943)であることを鑑みると

ピョートル&ナジェージダの方が先であるように思える.

・ リディヤ・アントナヴナ・ラコワ=スロボジョノク (Lydiya Antonovna Rakova-Slobodzionok, 1902-1981):

ニコライの妻. 職業 バレリーナ.

あまり詳しいことはわかっていませんが, 姉さん女房だったんですね…

+(2親等以上の親族)

・ ヴァーヴァラ・ペトロヴナ・ラコワ (Varvara Petrovna Rakova, 1894-1969):

ニコライの長姉.

・ ウラジーミル・ペトロヴィチ・ラコフ (Vladimir Petrovich Rakov, 1897-1942):

ニコライの長兄.

・ ジナイダ・ペトロヴナ・ロボワ=ラコワ (Zinaida Petrovna Lobova-Rakova, 1899-1984):

ニコライの次姉. ボリス・ロボフ (Boris Yakovlevich Lobov, 1884-1951)と結婚し, 2児を儲ける.

・ ソフィヤ・ペトロヴナ・クブラノワ=ラコワ (Sofiya Petrovna Kubranova-Rakova, 1901-1970):

ニコライの姉. …上から三番目の姉を表す日本語ってあるんですかね。。

ニコライ・クブラノフ (Nikolai Fyodorovich Kubranov, 1882-1953)と結婚し, 娘を儲ける.

・ ステパン・ミハイロヴィチ・ラコフ (Stepan Mikhailovich Rakov, ?-?): ニコライの父方の祖父(ピョートルの父).

・ エリザヴェータ・アンドリェエヴナ・ラコワ (Elizaveta Andreevna Rakova, ?-?): ニコライの父方の祖母(ピョートルの母).

カルーガ市内(当時の自宅はオブルプスカヤ通りに存在した)で小規模の商店を営んでいた.

ニコライの実父 ピョートルを含め, 8人の子を生した.

・[p] ワシーリー・マクシモヴィチ・ザヴェーリン (Vasiliy Maximovich Zaverin, 1846-1908): ニコライの母方の祖父(ナジェージダの父).

・ グラフィラ・ギリゴリェヴナ・ザヴェーリナ=ドルゴワ (Glafira Grigorievna Zaverina-Dolgova, 1842-1908): ニコライの母方の祖母(ナジェージダの母).

カルーガ市内で穀倉商人や桟橋で居酒屋を営んでいた.

ニコライの実母 ナジェージダを含め, 4人の子を生した. 奇しくも2人ともニコライの生まれた年にこの世を去っている.

・ マクシム・ドミトリェヴィチ・ザヴェーリン (Maxim Dmitrievich Zaverin, 1823-?): ニコライの母方の曾祖父(ナジェージダの祖父).

・ イリーナ・ワシリェヴナ・ザヴェーリナ (Irina Vasilyevna Zaverina, ?-?): ニコライの母方の曾祖母(ナジェージダの祖母).

* 師 *

・ ダヴィッド・セルゲエヴィチ・クレイン (David Sergeevich(Abramovich) Krein, 1869-1926):

ヴァイオリニスト. ロシア帝国スモレンスク県ドロオブズ生まれ生まれ. ユダヤの血を引く家系で父 アブラム(1838-1921)はユダヤ音楽(クレツマー)のフィドル弾きだった.

兄弟7人すべてが職業音楽家となり, そのうち末弟 アレクサンドル(Allexandr Abramovich Krein, 1883-1951)は作曲家として成功を収めた.

帝国ロシア音楽協会ニジニ・ノブゴロド支部でヴァシリー・ヴィルアン(Vasiliy Villan, 1850-1922), モスクワ音楽院でヤン・フジマリー(Jan Hřímalý, 1844-1915)に師事.

1900年 ボリショイ劇場管弦楽団のコンサートマスターに就任, 1918年からはモスクワ音楽院の教授を務めた.

主な門人にセミョン・ベズロドニー(イゴール・ベズロドニーの父), ヴァシリー・シリンスキー.

余談だが19世紀末にバプステマ(キリスト教の洗礼)を行ってからは父性を本来のアブラモヴィチからセルゲエヴィチに改めている.

・ アニシム・アレクサンドロヴィチ・ベルリン (Anisim Alexandrovich Berlin, 1896-1961):

ヴァイオリニスト. ロシア帝国(現 リトアニア)ヴェゲリー生まれ.

ペトログラード音楽院(現 N.A.リムスキー=コルサコフ記念サンクトペテルブルク国立音楽院)でユダヤ人ヴァイオリニストのレオポルド・アウアー(Leopold Auer, 1845-1930)に師事.

1928年よりモスクワ・フィルハーモニー交響楽団に属し, 1941~1952年の間 コンサートマスターを務めた.

教育家の側面としては1923~1934年に亘り, モスクワ音楽院で後進の指導に当たった.

なお, チェリスト ナタリヤ・グートマン(Nataliya Gutmann, 1942- )の実の祖父にあたり, 1956~1960年にかけて指導し少年期の技術と抒情性の生育に寄与したと彼女は述懐している.

余談だが, ナタリヤの実父 アルフレッド・ベルリン(1912-1978)はアニシム 16歳のときの子で有機化学の分野で相当の成果をあげた. ピアノ演奏に長けていたという.

ナタリヤの実母 ミラ・グートマン(1914-1982)は 伝説的なピアニスト・名教師のゲンリフ・ネイガウス(1888-1964)に師事した職業 ピアニストであった.

ナタリヤがチェロに目覚めたきっかけは継父ロマン・サポジニコフ(1903-1987)の影響が強く, チェロの教則本なども手掛けていた彼に5歳の頃から指導を受けていた.

さらに余談になるが, ナタリヤの父称は実父のものでも継父に基づいたものでもない"グリゴリェヴナ(Grigorievna)"を名乗っている.

日本と異なり, ロシアでは14歳以上であれば自分の意思で名前を変更することが可能で, 申請書のほか手数料(1600 ), 出生証明書といった書類さえあれば受理される.

これは苗字や父称に関しても同様であり, 結婚や離婚に限らないさまざまな人生の転機やタイミングで変更する人が中にはいるということである.

ナタリヤが父称を変えた理由は明らかにされていないが, グートマンは母親の姓であることを考えるとなんとなくわかるような気もしてきます..

・ レインゴリト・マリツォヴィチ・グリエール (Reinhold Moritzevich Glière, 1875-1956):

作曲家. ロシア帝国(現 ウクライナ)キエフ生まれ. ドイツ人とポーランド人を両親に持ち, モスクワ音楽院でタネーエフ, アレンスキーなどに師事.

留学の後, 1920-41年の間 母校であるモスクワ音楽院に勤めた. 主な門人に プロコフィエフ, ハチャトゥリアン, リャトシンスキー.

主な作品に, 交響曲第3番『イリヤ・ムーロメッツ』, バレエ音楽『赤いけしの花』, コロラトゥーラ・ソプラノのための協奏曲, 25の前奏曲.

ラコフとの関わりは, 彼が入学した1926年に始まり, 卒業後もグリエールの助手として10年近く付随した. ラコフの作風は彼の影響が強い.

・ セルゲイ・ニキフォロヴィチ・ワシレンコ (Sergei Nikiforovich Vasilenko, 1872-1956):

作曲家. 指揮者. モスクワ生まれ.

16歳から音楽教育を受け, 高等教育では最初法理学を修了する. のちにモスクワ音楽院でタネーエフに師事. ピアノと作曲を学ぶ.

1906-1956までモスクワ音楽院に勤務(作曲法・管弦楽法)し, ハチャトゥリアン, ロスラヴェッツ, A.メリカントらを育てた.

主な作品に, ヴィオラ・ソナタ, 中国組曲第1番, 日本組曲, トランペット協奏曲『演奏会用ポエム』.

民族音楽・民族楽器と管弦楽法の扱いに長け, ラコフの色彩ある管弦楽法は彼譲りのところがある.

* 共 演・同 僚・友 人 *

+

・ ニコライ・ゼルツァロフ (Nikolai Zertsalov, 1890-?):

ヴァイオリニスト.

ピアニスト: ナタリヤ・ゼルツァロワ(Nataliya Nikolaevna Zertsalova, 1930-2017)の実父.

ラコフより18歳年上だったが, 少年期のラコフの友人として渓流釣りやキャンプで遊びまわっていた.

娘のナタリヤはヴァイオリニスト イーゴリ・オイストラフ(Igor Oistrakh, 1931-2021)の妻である.

・ タチアナ・ドストエフスカヤ (Tatyana Fyodorovna Sofronickaya-Dostoyevskaya, 1886-1958):

ピアニスト.

作家のフョードル・ドストエフスキー(Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, 1821-1881)の兄で同じく作家のミハイル・ドストエフスキー(Mikhail Mikhailovich Dostoyevsky, 1820-1864)の孫娘にあたる.

実父 フョードル・ドストエフスキー(Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, 1842-1906)は大作家と父称含めて同姓同名であるが, その叔父が命名したとされる.

彼はアントン・ルービンシュタインに学んだピアニストであり, 娘のタチアナもピアニストとして活動する傍らラコフの学ぶ音楽学校に講師として赴任した.

余談だが, タチアナは名ピアニスト ヴラディーミル・ソフロニツキー(Vladimir Vladimirovich Sofronitsky, 1901-1961)の妻となり一子を儲けている.

一般的にソフロニツキーは1920年に作曲家スクリャービンの娘 エレーナ(Elena Alexandrovna Sofronitskaya-Skriabina, 1900-1990)と,

自身の教え子であった後妻 ヴァレンティナ・ドゥシノワ(Valentina Nikolayevna Sofronitskaya-Dushinova, 1921-1964)と結婚したことが知られているが,

その2人の前に婚約していたのがタチアナである. タチアナとの間にイリーナ(Irina Vladimirovna Kryukova-Sofronickaya, 1919-1972?)を儲けている.

* 教え子 (キリル文字順) *

[ 作 曲 家 ]

+

* 太 字は国内外に知られる著名な作曲家 (ただし, 日本で有名であるとは限らない) *

・[

p]

セルゲイ・アルテムィエヴィチ・アガバボフ (Sergei Artcemyevich Agababov, 1926-1959):

作曲家. 現 ダゲスタン共和国・マハチカラ生まれ.

弟のアルカディヤ・アガバボフ (Arkadiya Agababov, 1940-2013)も作曲家である.

1951年, 地元のダゲスタン医学学校とマハチカラ音楽学校(合唱指揮科専攻)をともに優秀な成績で卒業する.

翌 1952年にはモスクワ音楽院でアナトリー・アレクサンドロフ(Anatoly Alexandrov, 1888-1982)の作曲科を受講し, 1956年 卒業.

卒業後は自身のダゲスタンでの暮らしを色濃く反映した, コーカサス民族色の強い合唱曲・交響作品の分野で活躍した.

ダゲスタン民俗調査学会のメンバーの顔も持ち, 『ダゲスタン芸術音楽成因』(1960, 死後出版)などの著書もある.

将来を嘱望されていながら, 航空機事故による悲劇的な最期を遂げた.

1959年, 33歳の誕生日を迎える2日前, 彼が搭乗していた航空機が目的地であるヴヌーコヴォ国際空港(モスクワ)で数度目の着陸を試みている最中, 樹木に接触し墜落.

5人の乗組員と(助かった1人を除く)23名の乗客の命が奪われ, アガバボフも帰らぬ人となった.

主な作品に, カンタータ『自由の物語』(1959), レズギ民謡に基づくダゲスタン組曲(1954), ピアノのための トッカータ(1955), ヴァイオリンとピアノのための 変奏曲(1951).

参考: W

参考: L

・[

p] ユリィ・ミハイロヴィチ・アレクサンドロフ (Yuri Mikhailovich Aleksandrov, 1914-2001):

作曲家. 現 ウズベキスタン共和国・タシケント生まれ.

モスクワ音楽院作曲科でヴィッサリオン・シェバーリン(Vissarion Yakovlevich Shebalin, 1902-1963)に師事したのち,

忙しくなったシェバーリンの後釜としてゲンリフ・リチンスキー(Genrikh Heinrich(Ilychi) Litinsky, 1901-1985)に師事, 1942年 卒業.

1946年より, とある音楽評論雑誌の編集者(のち編集長)として仕事をしたことが縁で, 1969年~75年まで大手出版社『ムジカ社』に編集者として登用された.

1953年~59年の間, グネーシン音楽大学にて管弦楽法と初見演奏を指導した.

主な作品に, 2つの交響曲(1942, 1955), ポエム『霊廟(レーニンの追憶に寄す)』(1951), ピアノ・ソナタ(1947), ヴァイオリンとピアノのための『ロシア狂詩曲』(1952).

参考: L

参考: L

参考: W

参考: DC

・[

p]

エドゥアルド・ニコラエヴィチ・アルテミィエフ (Eduard Nikolaevich Artemyev, 1937- ):

作曲家. ノヴォシビルスク生まれ.

7歳の時にモスクワの叔父の許に預けられ, モスクワ合唱学校で初等教育を受ける.

その後, モスクワ音楽院作曲家でユーリ・シャポーリン(Yuri Alexandrovich Shaporin, 1887-1966)に師事. 1960年 卒業.

卒業後すぐの1960年, 世界初のシンセサイザーのひとつ "ANS" の製作者 エフゲニー・ムルジン(Yevgeny Murzin, 1914-1970)と出会う.

スクリャービン博物館内に設置された実験電子音楽スタジオで楽音と電子音の合成に関する研究を行う.

一方で, 1961年 作曲家 ヴァノ・ムラデリ(Vano Muradeli, 1908-1970)の助言から映画音楽の仕事を始める.

電子音楽・実験音楽はいわゆる前衛音楽と同様にスターリン存命期は退廃的で形式主義者の芸術として批判された.

スターリンの死後, それらは緩和されたものの電子音楽が公に演奏される機会が訪れることはそうそうなかった.

アルテミィエフはロシア(ソ連)における最初期のシンセサイザー作曲家ともいえるが, 当時はそうした電子音楽の発表場所が

映画などの映像劇伴音楽でしか存在し得なかったことが, 彼の活躍したふたつの領域を表しているといえる.

主な作品に, ANSのための『宇宙』(1961), モスクワオリンピック開閉会式式典曲『スポーツについて ― 永遠なる進歩』(1980), 映画音楽『ストーカー』(1979).

参考: W

・[

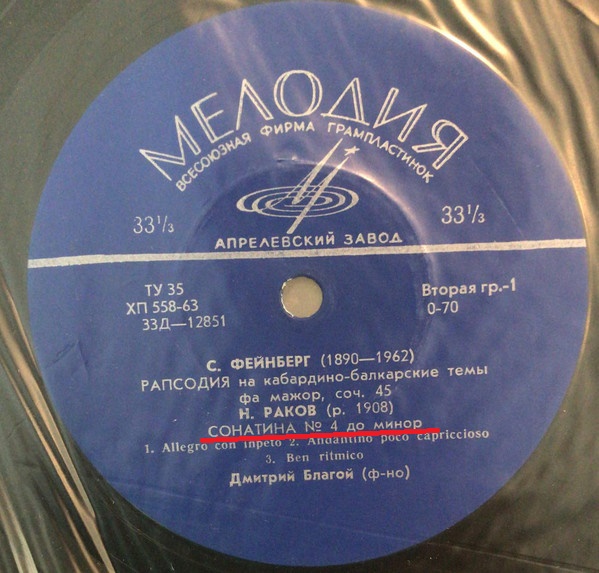

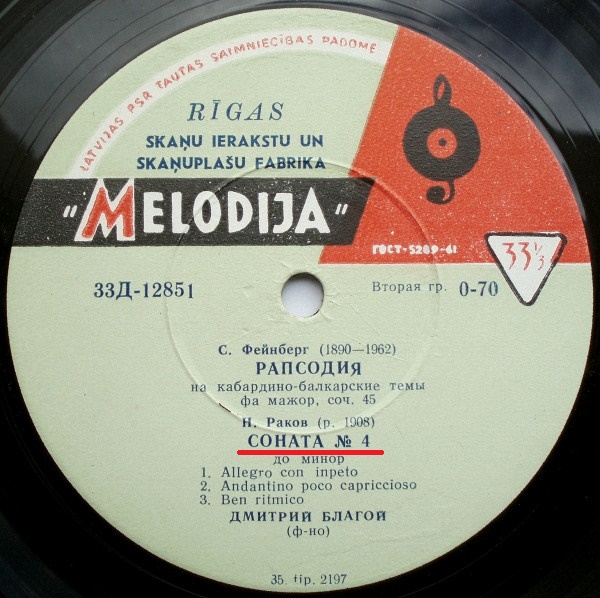

p] ドミトリー・ドミトリエヴィチ・ブラゴイ (Dmitri Dmitrievich Blagoi, 1930-1986):

ピアニスト. 指揮者. 作曲家. モスクワ生まれ.

名教師 アレクサンドル・ゴリデンヴェイゼル(Alexander Borisovich Goldenveizer, 1875-1961)の推薦で, 1936年 モスクワ音楽院付属中央音楽学校 入学し,

ゴリデンヴェイゼル門下のエレーナ・ホーヴェン(Elena Petrovna Khoven)にピアノを師事.

高等部ではゴリデンヴェイゼル自身にピアノを学び, 1948年 モスクワ音楽院に進学.

ピアノ科でゴリデンヴェイゼル, 作曲科でニコライ・ペイコ(Nikolai Peiko, 1916-1995)に師事.

1954年 ピアノ科を, 1957年 作曲科 ユーリ・シャポーリン(Yuri Alexandrovich Shaporin, 1887-1966)のクラスを卒業.

1958年にはモスクワ音楽院大学院を卒業. 卒業後は恩師 ゴリデンヴェイゼルの助手をする傍ら, 音楽院でピアノと室内アンサンブルの科目で教鞭をとった.

自身の才能を引き立ててくれたゴリデンヴェイゼルの信奉者で, 1970年には博士論文『校訂者-アレクサンドル・ゴリデンヴェイゼル』を上梓.

彼の死後, 遺稿を整理し『ゴリデンヴェイゼル版ベートーヴェン:ピアノソナタ』を出版するなど結びつきが強かった.

ピアニストとしてロシア古典派を得意とする一方で, 現代ロシア作品の録音も精力的に行い, 生涯で15のレコードをリリース.

作曲家としての側面も持ち, 自作の録音も残した. ラコフの作品では『ピアノソナタ 第1番』の録音がある.

主な作品に, ピアノのための24の前奏曲(1958), ピアノソナタ『おとぎ話』(1958), ピアノとオーケストラのための『華麗なる奇想曲』(1960).

以下, 余談ではあるがブラゴイの家系は王族の警備や外交使節団の一員を担った16世紀ごろの貴族 ブラゴヴォ家まで遡ることが出来る.

父の母方系にはロシア・トルコ戦争におけるチェスマ海戦(1770)で活躍した英雄 スピリドフ提督(Geigory Spiridov, 1713-1790)がいる.

ピアニスト ドミトリー・ブラゴイ(以下 ドミトリーJr. )の両親はともに文学研究者であり,

特に父 ドミトリー・ブラゴイ(Dmitri Dmitrievich Blagoy, 1893-1984, 以下ドミトリーSr. )はプーシキン研究の第一人者として名を馳せた.

余談の余談ではあるが, 同名の父親が有名人であったため, ドミトリーJr. は学生のあいだ, ドフトエフスキー研究家であった母親の旧姓を用いてドミトリー・ネチャエフと名乗っていた.

ドミトリーSr. は長男(ドミトリーJr. の兄にあたる)を幼くして亡くしており, 37歳のときの子である 一人息子ドミトリーJr. を大変可愛がった.

この偉大なる父は91歳で天寿を全うしたが, その死去に伴うショックは大きく, 疲弊したドミトリーJr. は医師の診察を仰ぐが癌が見つかり余命2か月を宣告されてしまう.

結果としてそれから2年近く生き抜いたのち, 56歳でこの世を去った.

さらに余談の余談の余談ではあるがブラゴイ家の長男は「ドミトリー」と名付ける習慣があるようで,

ピアニスト ドミトリー・ブラゴイ(1930-1986)の父は文学研究者 ドミトリー・ブラゴイ(1893-1984). 祖父は税務官・大学秘書であったドミトリー・ブラゴイ.

曾祖父は図書館運営者 ドミトリー・ブラゴイ. (ちなみに高祖父はイワン・ブラゴイとなり規則から外れるが, 長男でなかったのかもしれない)

ピアニスト ドミトリーは5人の子供を儲け, 長女 ベラ, 次女 マリア, 長男 ドミトリー, 三女 アンナ, 次男 イワン…とやはり規則どおりといえるようだ.

参考: W

参考: L

・[

p] ヴラジーミル・ミハイロヴィチ・ブローク (Vladimir Mikhailovich Blok, 1932-1996):

作曲家. モスクワ生まれ.

参考: W

・[

p] エフゲニー・ミハイロヴィチ・ボティャロフ (Evgeny Mikhailovich Botyarov, 1935-2010):

作曲家. 生まれ.

参考: L

参考: L

参考: L

参考: L

・[

p] ウラジーミル・ミハイロビッチ・ブルームベルク (Vladimir Mikhailovich Brumbelg, 1920-1998):

作曲家. 沿ヴォルガ連邦管区サラトフ州エカテリーノフスキー地区コレノ村生まれ.

ユダヤ人ピアニスト ミハイル・ブルームベルク(Mikhail Fedorovich Brumbelg, 1875-1934)と文学者 マリヤ・トロポフスカヤ(Mariya Naumovna Brumbelg-Tropovskaya, 1878-1956)の次男.

モスクワ音楽院では作曲科 ヴィッサリオン・シェバーリンとドミトリー・ショスタコーヴィチに師事.

1947年の音楽院卒業後は第23児童音楽学校で音楽理論・旋律法・作曲法について指導していた.

主な作品に, 交響曲(1964), 弦楽四重奏(1948), ピアノソナタ(1968), 子供のためのアルバム(1964).

余談だが, このページを最初に執筆したころ(2012年頃)は顔写真はおろか本人に関する評が一切得られなかった. いい時代になったね….

参考: L

参考: L

参考: L

・ グリゴリー・イヴァナヴィチ・ヴォスカニャン (Grigory Ivanovich Voskanyan, 1908-1987):

作曲家. ロストフ・ナ・ドヌ生まれ.

参考:

参考:

・ ユリィ・ヤコヴレヴィチ・ヴラジーミロフ (Yurii Yakovlevich Vladimirov, 1925-1978):

作曲家. 生まれ.

参考: L

参考: L

参考: L

・

ラウフ・ハジエフ (Rauf Soltan oglu Hadhiev, 1922-1995):

作曲家. 現 アゼルバイジャン・バクー生まれ.

参考: W

・ イサイ・ヤコヴレヴィチ・ハルキン (Isay Takovlevich Halkin, 1899-1968):

作曲家. 生まれ.

参考: L

参考: L

参考: L

・[

p] ニコライ・ボリソヴィチ・ゴルロフ (Nikolai Borisovich Gorlov, 1926-1989):

作曲家. 生まれ.

参考: L

参考: L

・[

p] ミハイル・オスカロヴィチ・グラチョーフ (Mikhail Oskarovich Grachov, 1911-1988):

作曲家. 生まれ.

参考:

参考:

参考:

・ S.グリゴリィエフ (С.Григорьев, ):

作曲家. 生まれ.

・ ニコライ・ペトロヴィチ・グバリコフ (Nikolai Petrovich Gaburykov, 1914-1985):

作曲家. バヤン奏者. ペンザ州ニジニロモフスク行政区(郡)ロシア=ムロカ(村?)生まれ.

1942年, モスクワ音楽院作曲科 ヴィクトル・ベリイ(Viktor Bely, 1904-1983)のクラスを卒業.

1942-51年 ロシア民謡楽団 及び モスクワ=ピオネール・市民の家(共産党施設) のアンサンブル長を歴任. 1968年, RSFSR文化功労者賞.

主な作品に, 合唱とオーケストラのためのポエム=カンタータ『モスクワ』(1942), 2つのピアノソナタ(1940, 1956), バヤンのための5つの練習曲(1966).

顔写真も残されていないマイナーな作曲家だが, 子供向け短編アニメ『ジョルティック (Жёлтик, 1966)』のための付随音楽でその作風を垣間見る(聞く?)ことができる.

…どことなーく, ラコフの音楽に通ずる匂いを感じる. ちなみに"ジョルティック"はこのアニメの主人公であるヒナの名前だそうだ.

参考: L

参考: Жёлтик

・[

p] アスラン・アリエヴィチ・ダウロフ (Aslan Alievich Daurov, 1940-1999):

作曲家. 教授. 指揮者. 作家. 民俗学者. 現・カラチャイ・チェルケス共和国ハベズスキー地区(村)生まれ.

参考: L

参考: L

参考: L

・

エディソン・デニソフ (Edison Vasilievich Denisov, 1929-1996):

作曲家. トムスク生まれ.

参考: W

・ ゲオルギー・ペトロヴィチ・ドミトリエフ (Georgy Petrovich Dmitriev, 1942- ):

作曲家. クラスノダール生まれ.

参考: W

・ マクシム・イサーコヴィチ・ドゥナィエフスキー (Maksim Isaakivich Dunaevsky, 1945- ):

作曲家. モスクワ生まれ.

参考: W

・ R.ジハイチス (Р.Жигаитис, ):

作曲家. 詳細不明. 1969年の著書に『Беспокоǐне птицы』がある.

・ ミハイル・パヴロヴィチ・ジフ (Mikhail Pavlovich Ziv, 1921-1994):

作曲家. 生まれ.

参考: W

・ シギスムント・アブラマヴィチ・カッツ (Sigizmund Abramovich Kats, 1908-1984):

作曲家. ウィーン生まれ.

参考: W

・ ヴラジーミル・コンスタンチノヴィチ・コマロフ (Vladimir Konstantcinovich Komarov, 1940- ):

作曲家. 生まれ.

参考: W

・ ヴラジーミル・イバナヴィチ・クリヴェツォフ (Vladimir Ibanovich Krivtsov, 1938-1990):

作曲家. モスクワ生まれ.

参考: W

・ ヴィクトル・ヴィクトロヴィチ・クプレヴィチ (Viktor Viktorovich Kuprevich, 1925- ):

作曲家. 現 リトアニア・カウナス生まれ.

参考: W

・ ロマーン・セミョーナヴィチ・レデニョフ (Roman Semyonovich Ledenyov, 1930- ):

作曲家. モスクワ生まれ.

参考: W

・ アナトリー・ヤコヴレヴィチ・レーピン (Anatoly Yakovlevich Lepin, 1907-1984):

作曲家. 生まれ.

参考: W

・[

p]

ヴァシリ・パヴロヴィチ・ロバノフ (Vasily Pavlovich Lobanov, 1947- ):

作曲家. ピアニスト モスクワ生まれ. ドイツ在住(1991年~).

1963年~71年の間在籍したモスクワ音楽院で多くの学友と机を並べている.

このうち, シニトケに関してラコフとの師弟関係が一致しているため, 二人はラコフの楽器法の授業を受けていたと思われる.

ピアニストとしては, オレグ・カガン(Oleg Kagan, 1946-1990; violinist)とナターリヤ・グートマン(Natalia Grigorievna Gutman, 1942- ; cellist)夫妻とよくリサイタルを開いていた.

主な作品に, ソポクレスの悲劇に基づくオペラ『アンティゴネ』作品51(1985-87), レフ・トルストイに基づくオペラの一幕『父―セルギウス』作品57(1995), チェロ協奏曲 作品42(1985).

参考:

参考: Official Site

参考: L

参考:

・ ピョートル(ペトル)・ペトロヴィチ・ロンドノフ (Pyotr Petrovich Londonov, 1928-1981):

作曲家. 生まれ.

1948年 ペンザ音楽学校 バヤン科 卒業. 1952年 モスクワ音楽院内音楽学校(大学相当?)作曲科 卒業.

1957年 モスクワ音楽院(大学院相当?)作曲科 エフゲニー・メスネル(Evgeny Iosifvich Messner, 1897-1967)のクラスを卒業.

1957年より音楽出版社『ムジカ("音楽")』(のちの『ソビエト作曲家』社)の音楽編集者として勤務. バヤンの奏法に関する著作, 楽曲集の編纂が残されている.

参考: L

参考: L

参考: L

参考: L

参考:

参考:

N

・

アレクサンドル・ロクシン (А.Локшин, 1920-1987):

作曲家. 生まれ.

参考:

・ アルカディー・ニコラエヴィチ・マザィエフ (Arkady Nikolaevich Mazaev, 1909-1987):

作曲家. ツァリーツィン(現 ヴォルゴグラード)生まれ.

参考: W

・

ヴラジーミル・イヴァナヴィチ・マルトゥィノフ (Vladimir Ivanovich Martuinov, 1946- ):

作曲家. モスクワ生まれ.

参考: W

・ ミハイル・アレクサンドロヴィチ・メィエロヴィチ (Mikhail Aleksandrovich Meyerovich, 1920-1993):

作曲家. 現 ウクライナ・キエフ生まれ.

参考: W

・

ヴァノ・ムラデリ (Vano Ilych Muradeli, 1908-1970):

作曲家. ロシア帝国(現 グルジア)ゴリ生まれ.

参考: W

参考: L

・ アレクセイ・アレクサンドロヴィチ・ニコラエフ (Aleksei Aleksandrovich Nikolaev, 1931-2003):

作曲家. 生まれ.

参考: L

参考: L

・

タチアナ・ペトロヴナ・ニコラエワ (Tat'yana Petrovna Nikolaeva, 1924-1993):

ピアニスト. 音楽教師. 作曲家. ベジツァ生まれ.

参考: W

・ アレクサンドル・パヴェロヴィチ・ネムチン (Aleksandr Pavlovich Nemtcin, 1936-1999):

作曲家. ペルミ生まれ.

参考: W

・ A.ネスチェロフ (А.Нестеров, ):

作曲家. 生まれ.

・ M.パルツァラーゼ (М.Парцхаладзе, ):

作曲家. 生まれ.

・

ニコライ・イヴァナヴィチ・ペイコ (Nikolai Ivanovich Peiko, 1916-1995):

作曲家. 指揮者. モスクワ生まれ.

参考: W

・ アレクサンドル・イヴァナヴィチ・ピルモフ (Aleksandr Ivanovich Pirumov, 1930-1995):

作曲家. 現 グルジア・ティフリス生まれ.

参考: L

・ T.ポパティエンコ (Т.Попатенко, ):

作曲家. 生まれ.

・ R.ロム (Р.Ромм, ):

作曲家. 生まれ.

・ V.ルカヴィシニコフ (В.Рукавишников, ):

作曲家. 生まれ.

・ A.セヴァスチャノフ (А.Севастьянов, ):

作曲家. 生まれ.

・

ミハイル・ニコラエヴィチ・シマンスキー (Mikhail Nikolaevich Simansky, 1910-2002):

作曲家. 生まれ.

参考:

・ ドミトリー・ブラニスラヴォヴィチ・スモリスキー (Dmitri Bronislavovich Smolysky, 1937- ):

作曲家. ミンスク生まれ.

参考: W

・

エフゲニー・スチーヒン (Evgeny Mikhailovich Stikhin, 1932- ):

作曲家. 生まれ.

参考: L

参考: W

・[

p] ボリス・ミハイロヴィチ・テレンティエフ (Boris Mikhailovich Terent'ev, 1913-1989):

作曲家. オペラ作家. オデッサ生まれ.

参考: L

参考: L

参考: L

参考: L

参考: L

・

カレン・ハチャトゥリアン (Karen Surenovich Khachaturian, 1920-2011):

作曲家. モスクワ生まれ.

参考: W

参考: L

・

ボリス・チャイコフスキー (Boris Alexandrovich Tchaikivsky, 1925-1996):

作曲家. 生まれ.

参考: W

・ シルヴァニ・ラマザノヴィチ・チャラィエフ (Shrvani Ramazanovich Chalaev, 1936- ):

作曲家. 現 ダゲスタン共和国・クリンスキー管区ホスレフ村近郊生まれ.

参考: W

・ トリブ=ホン・ジヤドゥルラエヴィチ・シャヒジ (Tolib-khon Ziyadullaevich Shakhidi, 1946- ):

作曲家. 指揮者. 現 タジキスタン・ドゥシャンベ生まれ.

参考: W

・

アルフレート・ガリエヴィチ・シニトケ (Alfred Garyevich Schnittke, 1934-1998):

作曲家. エンゲリス生まれ. ドイツ系の両親の元, 最初は父親の赴任先であるウィーンにて音楽教育を受け始める.

1961年 モスクワ音楽院卒業. 西側からの前衛・実験音楽の影響を受け, 自由な12音技法やセリー技法を採用した音楽や伝統音楽との共存を図った作品を残す.

ラコフからは楽器法(オーケストレーション)について学んだが, 作曲家としてシニトケの作風に与えた彼の影響はそれほど多くないといえる.

代表作は, 交響曲第1番, コンチェルト・グロッソ, オラトリオ『長崎』.

参考:

・ タイシャ・イヴァノヴナ・シュテンコ (Taisya Ivanovna Shtenko, 1905-1975):

作曲家. ハルキウ(現・ウクライナ)生まれ.

参考:

参考: W

・

アンドレイ・エシュパイ (Andrei Yakovlevich Eshpai, 1925-2015):

作曲家. マリ・エル共和国コズモデミャンスク生まれ.

参考: W

・[

p] エフゲニア・イオシフヴィチ・ヤフニナ (Evgenia Iosifovna Yakhnina, 1892-1979):

作曲家. 帝政ロシア時代のツァールスコエ・セロー生まれ(と思われる).

旧姓 ツェデルバウム. 本人に関する評はほとんど残されていないため, 詳細は不明だが,

トルコ出身のユダヤ人両親の家庭の末子(父親が53歳のときの子)として生まれ,

実兄は第一次ロシア革命前後でメンシェヴィキを率いた社会運動家で知られるユーリ・マルトフ(Yuliy Martov, 1873-1923).

及び 実子は翻訳家・文芸評論家のユリアナ・ヤフニナ(Yulyana Yakovlevna Yakhnina, 1928-2004).

娘 ユリアナはロシア語のほかフランス語・スウェーデン語・ノルウェー語・デンマーク語などに長けていた.

エフゲニア自身も語学に覚えがあったのか, ラコフ作品においてリトアニア語の詩をロシア語に直すお手伝いをしていたようだ.

父 オシフ(1839-?)は船会社の事務長であり, 幼少期から住まいを転々としていたこと, 1894年 兄 ユーリがリトアニアに追放されたことからも,

彼女がリトアニア語に慣れ親しんでいた根拠がないわけではないことを注記しておく.

余談だが, 彼女の生年は1892年 ないし 1891年であり, これはラコフより16歳程度年長である.

参考: L

参考: L

[ 音 楽 学 者 ]

+

・ ヴェラ・アンドリェーヴナ・ワシナ=グロスマン (Vela Andreevna Vasina-Grossman, 1908-1990):

音楽学者. (ロシア帝国)リャザン生まれ.

1931年, モスクワの音楽大学(不詳)ピアノ科を卒業. 1938年にはモスクワ音楽院 音楽史・音楽理論専攻を修了(E.Fermanに師事).

1939年より10年制中央音楽学校や中央通信音楽研究所などで音楽史の授業を受け持つようになる. 1942年~57年 モスクワ音楽院音楽史講師.

1949年以降はソ連文化省所属の芸術史研究所の主任研究員という顔もあった.

教育者としては音楽史が専門であり, また 執筆も盛んであった. 1938年~39年は芸術新聞『ソビエトアート』の記者でもあった.

著書に『ムソルグスキーとハルトマン』『ロシヤ音楽入門(1956)』『グリンカ―その作品と生涯(1957)』などがある.

なお, 奇しくもラコフと生没年を同じくしているが, 3月5日(当時のユリウス暦で 2月21日)生まれの彼女のほうがラコフより9日年上である.

参考: academic.ru (ロシア語)

参考: Wikipedia (ロシア語)

・[

p] ライサ・ウラジーミロヴナ・グレーゼル (Raisa Vladimirovna Glezer, 1914-1985):

音楽学者. (ロシア帝国)オレンブルク生まれ.

オレンブルク音楽大学でソフィア・ロストロポーヴィチ(Sofia Rostropovich-Fedotova, 1891-1971; ムスティスラフ・ロストロポーヴィチの母)に師事し,

1935年 モスクワ音楽院ピアノ科のグリゴリー・ギンズブルク(Grigory Ginzburg, 1904-1961)のクラスを卒業.

さらに, ソ連科学学会の芸術史研究所でボリス・アサフィエフ(Boris Asafiev, 1884-1949)指導の下 音楽史・音楽理論の研究に励む.

1941年 地元オレンブルクに戻るとオレンブルク市立音楽学校に音楽史科を開設, 責任者を務めた.

1943年 モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団の顧問を務め, 演奏家の指導に当たった.

『アラム・ハチャトゥリアン (1955)』『アナトリー・ノヴィコフ (1957)』『ドミトリー・カバレフスキー (1969)』といった作曲家個人の生涯とその作品に関する著作がある.

1985年, モスクワ州郊外の農村 スタラヤ・ルーザにある"作曲家の家"という施設でハチに刺されたことによるアレルギー性ショックでこの世を去った.

参考: Orenburgsky krai(ロシア語)

参考:

参考: Wikipedia (ロシア語)

・ L.ゴロホワ (, ):

音楽学者. 詳細不明.

・[

p] エレーナ・アンドリェエヴナ・グロシェワ (Elena Andreevna Grosheva, 1908-2002):

音楽学者. (現・アゼルバイジャン)バクー生まれ.

バクー・オペラ劇場管弦楽団のオーボエ奏者の娘として生まれる.

1932年 トビリシ音楽院でタマラ・テル=ステパノワ(Tamara Isaakovna Ter-Stepanova, 1874-1934)のピアノ科を卒業.

次いで 1937年 モスクワ音楽院 音楽史および音楽理論専攻修了.

1935年 全ソ連ラジオ委員会で音楽講師. 1937~41年 「ソビエトアート」「プラウダ」といった新聞・機関紙や「ソビエトアート」「シアター」などの雑誌に多くの記事を寄せた.

その後も編集委員などを経て, 1961~70年 雑誌「ソビエト音楽」の編集長を務めつつ, 1963~66年にはレーニン賞選考委員の一員でもあった.

オペラ・オペレッタ研究やロシアのオペラ劇場に関する歴史が専門で, 声楽家や作曲家に関する著書もある.

参考: LiveLib (ロシア語)

参考: Wikipedia (ロシア語)

・ レフ・ワシリェヴィチ・ダニレヴィチ (Lev Vasilievich Danilevich, 1912-1980):

音楽学者. イヴァノヴォ県シューヤ生まれ.

1936年 モスクワ音楽院 音楽史および音楽理論学部卒業, 以後は大学部で講師をしながら 1939年 同院大学院課程修了.

卒業後の1941~44年(大祖国戦争の期間) 南北コーカサス, ヴォロネジ, 第1ウクライナ戦線といった各地で赤軍での歌や踊りを統括する音楽監督を担う.

復帰後は音楽院での講師業に加えて, 全ソ連ラジオ放送の編集長やソ連作曲家連合の批評委員会委員長などを歴任した.

1949~1957年 モスクワ音楽院 准教授(音楽理論?), 1969~72年 グネーシン音楽教育研究所准教授など勤め上げた.

参考: d

参考: d

参考:

参考:

参考:

・ V.デリソン (, ):

音楽学者. 生まれ.

参考:

参考:

・ A.イコンニコフ (, ):

音楽学者. 生まれ.

参考:

参考:

・ V.コーネン (, ):

音楽学者. 生まれ.

参考:

参考:

・ イワン・イバナヴィチ・マルトゥイノフ (Ivan Ivanovich Martuinov, 1908-2005):

音楽学者. 現・ブリャンスク州 カラチェフ生まれ.

実子は作曲家・哲学者のウラジーミル・マルティノフ (Vladimir Ivanovich Martynov, 1946- ).

イワンとウラジーミルはともにラコフに学んでおり, 親子2代に渡ってラコフ先生にお世話になっている. いいなぁ…

参考:

参考:

・ K.ペトロワ (, ):

音楽学者. 生まれ.

参考:

参考:

・ Y.ペッケル (, ):

音楽学者. 生まれ.

参考:

参考:

・ M.リティッフ (, ):

音楽学者. 生まれ.

参考:

参考:

・ M.ロイターシュテイン (, ):

音楽学者. 生まれ.

参考:

参考:

・ N.ツマニナ (, ):

音楽学者. 生まれ.

参考:

参考:

+

・ R.アルタイェフ (, ):

指揮者. 生まれ.

参考:

参考:

・ A.ジュライティス (, ):

指揮者. 生まれ.

参考:

参考:

・ M.カーサヴィン (, ):

指揮者. 生まれ.

参考:

参考:

・ L.キラーゼ (, ):

指揮者. 生まれ.

参考:

参考:

・ A.ラザレフ (, ):

指揮者. 生まれ.

参考:

参考:

・ G.ロジェストヴェンスキー (, ):

指揮者. 生まれ.

参考:

参考:

・ I.シュピッレル (, ):

指揮者. 生まれ.

参考:

参考:

・ M.ユロフスキー (, ):

指揮者. 生まれ.

参考:

参考:

* 題 材 (詩 提 供) * +

・ ピョートル・ネズナモフ (Piotr Vasilievich Neznamov, 1889-1941):

ロシアアヴァンギャルド, 未来派の詩人. 文芸評論家. トランスバイカル地方ナルチン工場村生まれ.

参考: Пëтр Васильевич Незнамов

・ ヴィクトール・イリーチ・ヴィクトロフ (Viktor Ilyich Viktrov, 1925-1991):

詩人. 翻訳家. 劇作家. 小説家. 本名: ヴィクトール・イイェゼキーリェヴィチ・ベルリン.

参考: Викторов Виктор Ильич

・ アショート・ゲオルギェヴィチ・ガルナケリャン (Ashot Georgiievich Garnakeryan, 1907-1977):

詩人. ロストフ・ナ・ドヌ生まれ.

参考: Ашот Георгиевич Гарнакерьян

◆ 作 風

・ラコフは20世紀という時代を鑑みてもそれまでの西洋音楽が体系化してきた管弦楽法や旋律法に則った堅牢で保守的な作品を書いた.

師であるグリエールやグラズノフのスタイルを継承する形であるが, 表現の幅という点に於いて独自の拡張もみられる.

・予期せぬ転調や後期ロマン派の和声, 流麗な旋律線が彼の作品の特徴であり, ロシア国民楽派的側面も多分に含んでいた.

・一方で, 後期作品に於いては新古典主義の影響もみられる. (音楽院の試験曲などでもそういった作風のものがある)

・ロシア(ソ連)の各地に残る伝承音楽や民俗音楽に大きな関心があり, カルーガ時代集中的に採譜・研究した時期がある.

それらの素材は複数の自作品や楽器編成に生かされている. 採譜したメロディーがそのまま自作品の動機に生かされた例としては,

『交響曲第1番(1944)』(キルギスタン民謡に基づく)や『ロシア序曲(1947)』, ピアノのための『民謡に基づく10の小品(1951)』などがある.

・歌曲も多く取り上げているが, その中には19世紀前半の農奴 M.スハーノフのかなりマイナーな詩も含まれる.

農民の詩を採用しているのはラコフ自身 スラブ人の民俗習慣や農村の休日, 儀式といった民間伝承に精通していたことと不可分である.

・楽器法(管弦楽法)が専門であったが, (カバレフスキーらと同様に)同時に子供のための音楽に特別な関心を抱いていた.

そのため, 音楽教育を目的としたピアノ小品や室内楽作品も数多く残している.

・ソビエト連邦時代, こういった馴染みやすい要素によってラコフの作品は大変な人気を博した.

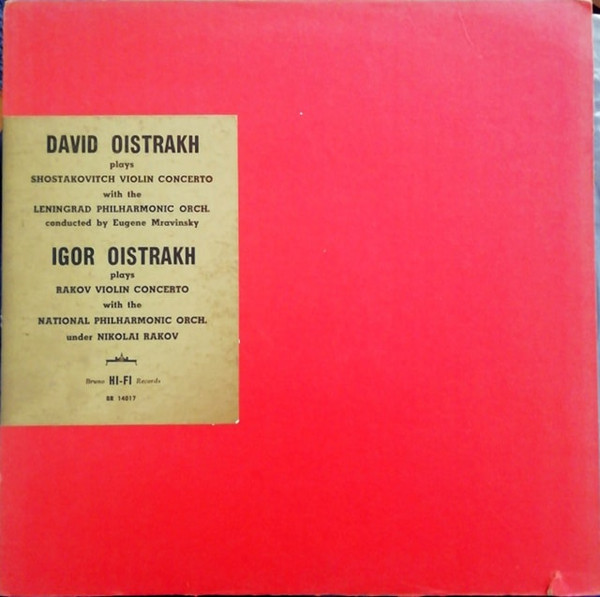

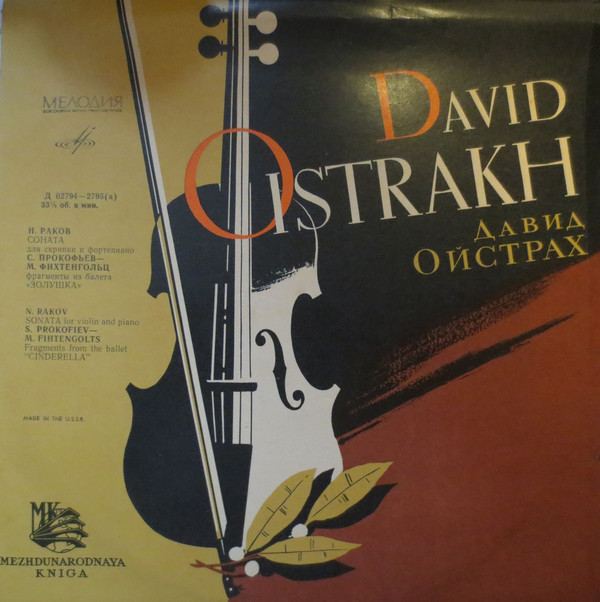

そのうち, 最も有名なものがヴァイオリニスト ダヴィッド・オイストラフによって披露された彼の『ヴァイオリン協奏曲第1番(1944)』である.

この作品の成功によってラコフは1946年, スターリン賞を受賞している.

◆ 作 品

太字は楽譜・音源が(一部または全部)手元にあるものです. (#: 楽譜のみ *: 音源のみ #*:楽譜・音源)

[ 略 記 号 説 明 ]

| 表示 | 内容/備考 |

|---|

| [ *● ] | 註釈 |

| (*c●) | 作品に対する備考・補足 c: "c"omposition |

| # | (一部分 または 全項の) 楽譜 所持 |

| * | (一部分 または 全ての) 音源 所持 |

| #* | (一部分 または 全ての) 楽譜 および 音源 所持 |

| [p] | 作品の譜例 p: "p"icture |

| [y] | Youtube上の参考動画・音源 y: from "Y"outube |

| [n] | ニコニコ動画上の参考動画・音源 (uploaded by chafall/chafall7) n: from "N"icodou |

| [d] | 参考文献・参考サイト・参照情報 d: "d"ata |

| [s] | 楽譜の購入サイト・所蔵図書館情報 s: "s"core |

| [sd] | 図書館共同体OCLCによる書誌データベースWorldCatによる学術情報ページ sd: "s"core "d"ata |

[ 日本語 表記 ]

管 弦 楽 作 品

スケルツォ (1930, 出版: 1936)

マリ風組曲 (作品7?) (1931, 出版: 1933)

[*1] * 全3楽章制 [sd]

[

p]

* 舞曲組曲 (1934, 出版: 1938) [*1]

I. ウズベクの踊り

II. アルメニアの踊り

III. タタールの踊り

IV. タジクの踊り

V. 終曲

[

p]

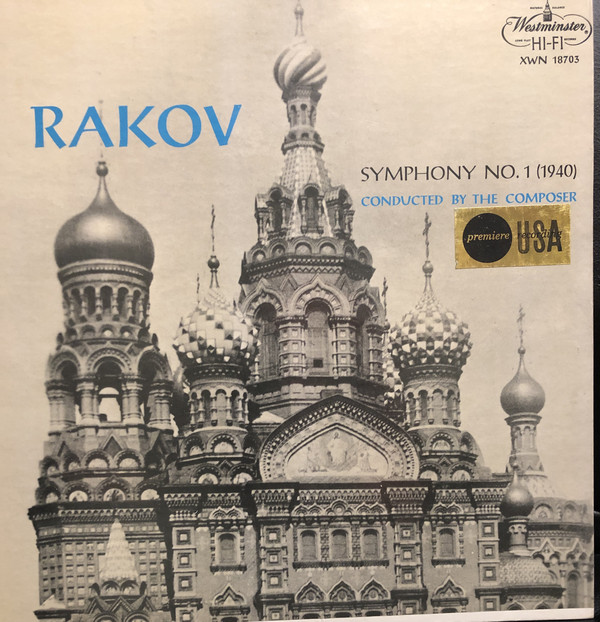

* 交響曲 第1番 ニ長調 (1940, 出版: 1947, 改訂: 1958) [*1] [sd]

* 英雄行進曲 ト長調 (*c1) (1942, 出版: 1948)

[

p]

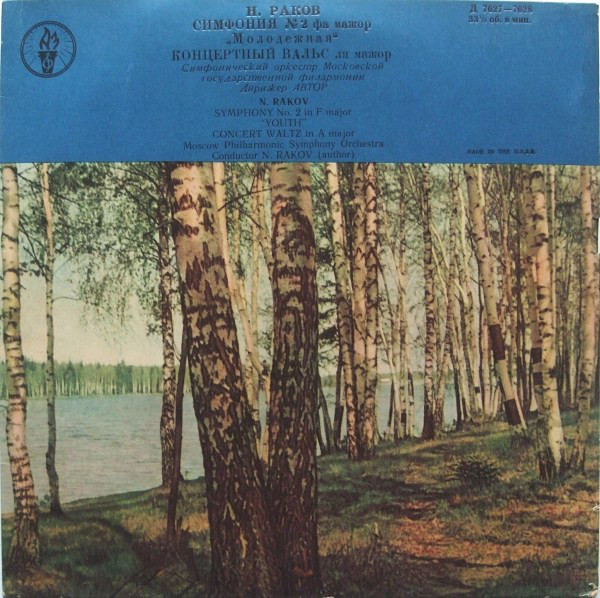

* 演奏会用ワルツ イ長調 (*c2) (1946, 出版: 1948) [sd]

ロシア序曲 (1947, 出版: 1948)

[sd]

『カザフスタンの草原にて』 (1947, 出版: 1948)

[sd]

* 演奏会用組曲 ヘ長調 (1949, 出版: 1951) [d]

I. 行進曲

II. マズルカ

III. メロディ

IV. 舞曲

V. ワルツ

VI. フィナーレ

バレエ組曲 (1951, 出版: 1952)

[sd]

叙情的なメロディ (1951, 出版: 1952)

[sd]

[

p]

* 交響曲 第2番 ヘ長調 『青少年のために』 (1957, 出版: 1961) [y] [sd]

[

p]

* 弦楽オーケストラのためのシンフォニエッタ ト短調 (*c3) (*c4) (1958, 出版: 1961) [y] [y] [sd]

[

p]

* 交響曲 第3番 ハ長調 『小交響曲』 (1962, 出版: 1964) [*1] [y] {[y] [y] [y] [y]} [sd]

* 弦楽オーケストラのための5つの小品『夏の日々』 (1969, 出版: 1971) [*1]

I.

# 朝

II. 湖畔 (ワルツ)

III. たくましい行進曲

(*c5)

IV. まきばの散歩

V. ナイト・ゲームズ

* 2つのワルツ (1973) [sd]

第1番 祝典ワルツ ニ長調 (1973)

第2番 瞑想的なワルツ ホ短調 (1971)

(*c6)

交響曲 第4番 (1973)

弦楽オーケストラのための11の小品 (1975, 出版: 1982)

[sd]

No. 1: 前奏曲

No. 2: グレアの遊び

No. 3: 間奏曲

No. 4: ユーモレスク

No. 5: バガテル

No. 6: セレナード

No. 7: 聖歌

No. 8: マズルカ

No. 9: 夕べの歌

No.10: スケルツォ

No.11: メロディ

No.12: 行進曲

ロマンティックなワルツ (ワルツ第3番?) (1977)

* 弦楽オーケストラのための 詩曲 第1番『強靭なる精神』 (1979)

* 弦楽オーケストラのための 詩曲 第2番 (1981)

協 奏 曲 作 品

[

p]

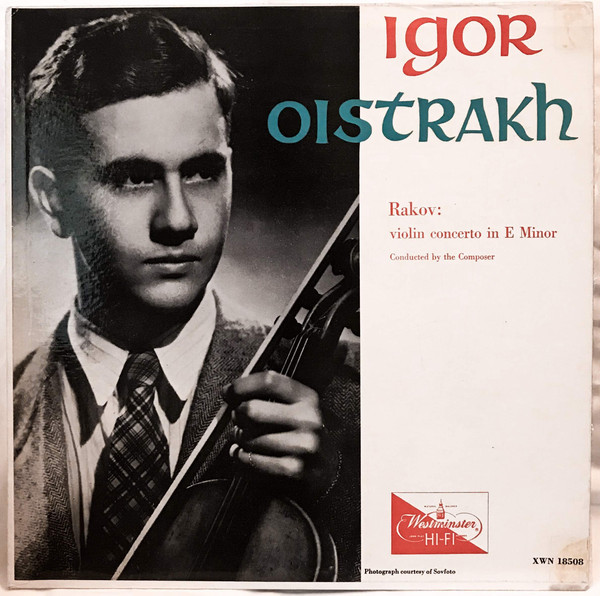

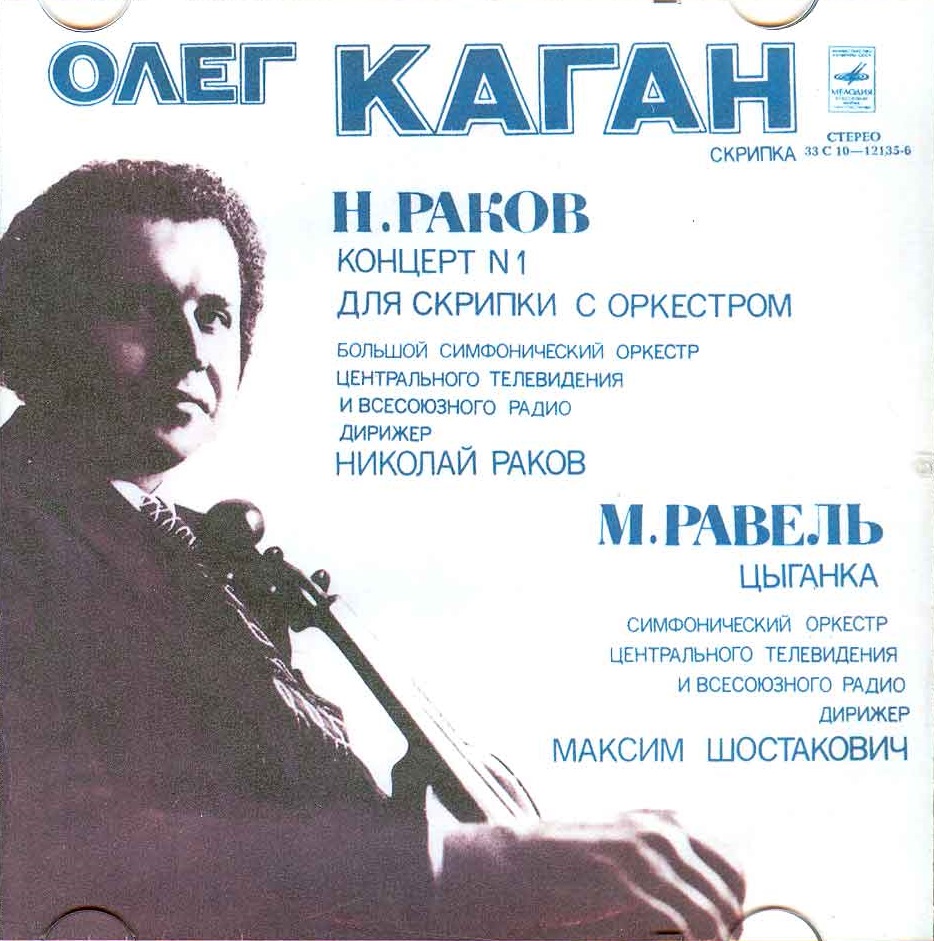

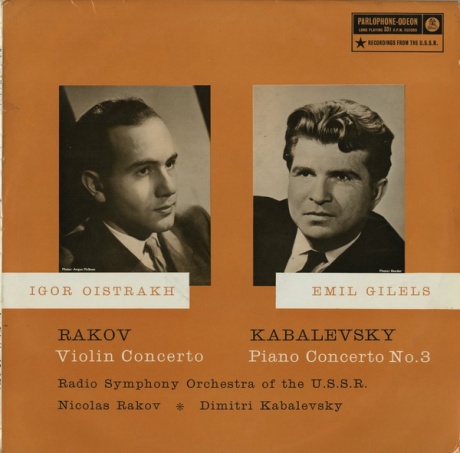

#* ヴァイオリン協奏曲 第1番 ホ短調 (*c7) (1944, 出版: 1946, ピアノリダクション: 1952) [*1] [y] {[y] [y] [y]} {[y] [y] [y]} [d] [sd]

[

p]

#* ヴァイオリン・コンチェルティーノ ニ短調 (*c8) (1960, 出版: 1961) [sd]

[

p]

#* ヴァイオリン協奏曲 第2番 イ短調 (1954-63, 出版: 1970) [y]

2つのヴァイオリンとオーケストラのための 4つの小品 (1964, 出版: 1965)

#* クラリネットとオーケストラのための 幻想協奏曲 (*c9) (1968, 出版: 1971) [*1]

[

p]

#* ピアノ協奏曲 第1番 (*c10) (1969, 出版: 1974, ピアノリダクション: 1971) [y] [sd]

[

p]

#* ピアノ協奏曲 第2番 (*c10) (1969, 出版: 1974, ピアノリダクション: 1971) [y] [sd]

[

p]

# ピアノ協奏曲 第3番 (*c10) (1977/73?)

[

p]

# ピアノ協奏曲 第4番 (*c10) (1977)

クラリネット協奏曲 (1986, 出版: 1989)

[sd]

チェロとオーケストラのための 詩曲

[y]

オーボエ協奏曲 (1986)

イングリッシュ・ホルンと弦楽オーケストラのための 抒情詩

吹 奏 楽 作 品

コンバット・マーチ(戦闘行進曲)

(*c11) (1930, 出版: 1932)

カザフスタン民謡の主題による間奏曲 (1931, 出版: 1932)

組曲 第1番 (1933, 出版: 1938)

組曲 第2番 (1940, 出版: 1947)

行進曲『祖国のために』 (1941)

飛行士行進曲 (1941, 出版: 1948)

行進曲『迎撃』 (1942)

* 行進曲『戦艦乗り(戦車兵)』 (1942, 出版: 1947)

行進曲『英雄』

(*c1) (1943)

* 行進曲『衛兵』 (1943?)

春の序曲 (1952, 出版: 1958)

行進曲『人民の情け』 (1956, 出版: 1957)

ロシア序曲 (1960, 出版: 1961)

前奏曲 (1975, 出版: 1976)

[

p]

# 演奏会用行進曲『期に向かって』 変なタイトルだけど適切な和訳が思いつかないんやん…

ロ シ ア 民 族 楽 器 オ ー ケ ス ト ラ (*c12)

『輪舞とプリャソヴァヤ

(*c13) 』 (1949, 出版: 1950)

『懶い』 (1949, 出版: 1949)

ロシア民謡の主題による変奏曲 (1949?)

8つの小品 (1951, 出版: 1956)

序曲 (1952, 出版: 1954)

組曲 [4つの小品] (1965, 出版: 1967)

[sd]

『影法師』 [10の小品] (1974)

ジ ャ ズ オ ー ケ ス ト ラ 作 品

コンバット・マーチ

(*c11) (1930, 出版: 1937)

デモ行進曲 (1930, 出版: 1937)

タタール舞曲 (1933, 出版: 1935)

ギャロップ (1939, 出版: 1948)

#* セレナーデ (1942, 出版: 1956) [y]

# タンゴ (1942, 出版: 1956)

* 遅い舞曲 (1942, 出版: 1950) [y]

諧謔的ギャロップ (1949, 出版: 1949)

休日行進曲 (1949, 出版: 1949)

競技行進曲

(*c5) (1949, 出版: 1950)

『ロシアの砂浜』 (1949, 出版: 1952)

叙情的なワルツ (1949, 出版: 1952)

マズルカ (1949, 出版: 1954)

舞曲 (1949, 出版: 1953)

『ロシアン・ゲーム』

(*c14) (1951, 出版: 1954)

ワルツ (1954 pub.1954)

スロー・フォックストロット

(*c15) (1968, 出版: 1969)

『じゃじゃ馬娘』 (1970, 出版: 1972)

ボサ・ノヴァ(1970, 出版: 1972)

『共に…』 (1970, 出版: 1973)

『出逢いの歓び』 (1972, 出版: 1974)

[y]

# 古いワルツ

# 『ブィリーナ』

# 『冬の散歩道』

ピ ア ノ 作 品

[

p]

# 踊り 作品1 (1929, 出版: 1930)

[

p]

# 2つの練習曲 作品2 (1929, 出版: 1930)

I. イ短調

[y (MIDI)]

II. ホ短調

[y] [y]

# 4つの子供のための小品 (1929, 出版: 1937)

I. 子守歌

II. 行進曲

III. 昔話

IV. ペトルーシュカ

[

p]

# 4つの前奏曲 作品6 (*c16) (1930, 出版: 1933)

# 叙情的な小品 (1935, 出版: 1937)

I. ハ長調

II. ハ長調

III. イ短調

IV. ハ長調

[

p]

# 2つのマリ風小品 (1936, 出版: 1937)

I. イ短調

II. へ短調

[

p]

# 5つの前奏曲 (1936, 出版: 1940) [sd]

I. ハ長調

II. イ短調

III. ホ短調

IV. ニ長調

V. ロ短調

[

p]

# 10のノヴェレッテ (*c17)(1937, 出版: 1938)

I. ユーモレスク (ホ短調)

II. 寓話 (ハ長調)

(*c18)

III. アラベスク (ト長調)

IV. 行進曲 (変ロ短調)

V. ノヴェレッテ (変ホ長調)

VI. ワルツ (嬰へ短調)

(*c19)

VII. スケルツォ (二短調)

VIII. 歌 (変ロ長調)

IX. マズルカ (ロ短調)

(*c20)

X. タランテラ (イ長調)

(*c21)

[

p]

# 詩曲 (1938, 出版: 1940)

[

p]

# 古典組曲(組曲第1番) (*c22) (1943, 出版: 1946)

I. 前奏曲 (ハ短調)

II. メヌエット (変イ長調)

III. ガヴォット (変ホ長調)

IV. エア (ト長調)

V. ジーグ (変ロ長調)

[

p]

# 水彩画 (*c17) (1946, 出版: 1947) [sd] [sd]

I. 水彩画 (ヘ長調)

II.

* マズルカ (イ短調)

III. バガテル (ト長調)

IV.

* 寓話 (二短調) [y] [y] [y]

V. 間奏曲 (イ短調)

VI. メヌエット (変ロ長調)

VII.

* スケルツォ (ホ短調)

VIII. ノヴェレッテ (イ長調)

IX. ワルツ (ハ長調)

[

p]

# 変奏曲 ロ短調 (1949, 出版: 1950) [y] [sd]

#* ロシア民謡に基づく8つの小品 (1949, 出版: 1950) [sd]

I. 歌 (ハ長調)

II. お伽噺 (イ短調)

III. ワルツ (ホ短調)

(*c23)

IV. マズルカ (ト長調)

V. ポルカ (ハ長調)

VI. 子守歌 (へ短調)

VII. 行進曲 (ヘ長調)

VIII. フィナーレ (ハ長調)

# ピアノ・ソナチネ 第1番 ホ短調 (1950, 出版: 1951) * 3楽章制 [sd]

1st mvt. Allegro moderato (ホ短調)

2nd mvt. Andante (イ長調)

3rd mvt. Presto (ホ長調)

[

p]

# 少年時代 (1951, 出版: 1953) [sd]

I. 物語 (イ短調)

II. 遊戯 (ハ長調)

[y] [s]

III. 唱歌 (ト短調)

IV. 喜劇 (イ長調)

(*c24)

V. 読書 (ハ長調)

VI. 人形 (嬰ハ短調)

VII. 角笛 (変ロ長調)

VIII. 冬の情景 (二短調)

IX. ピオネール

(*c25) の行進 (ホ長調)

# ピアノ・ソナチネ 第2番 変ロ短調 (1954, 出版: 1956) * 4楽章制 [sd]

1st mvt. Allegro (変ロ短調)

2nd mvt. Andantino (ト短調)

3rd mvt. Allegro (ト長調)

4th mvt. Vivo (変ロ長調)

#* ピアノ・ソナチネ 第3番 『青少年のための』ハ長調 (1956, 出版: 1957) * 単一楽章

# 組曲 第2番 (1956, 出版: 1958) [sd]

I. 献呈 (イ短調)

II. バーレスク (ト長調)

III. マズルカ (ニ長調)

IV. パストラーレ (変ト長調)

V. 舞曲 (ト長調)

VI. カンツォーネ (ニ長調)

VII. ロンド (ヘ長調)

[

p]

#* 古典形式によるソナタ(ピアノ・ソナタ 第1番) [*2] (1959, 出版: 1960) [sd]

1st mvt. Allegro molto (ハ短調)

2nd mvt. Andantino poco capriccioso (ト長調)

3rd mvt. Vivace (ハ長調)

#* 3つの小品 (1960, 出版: 1966)

I. スケルツォ (変ロ長調)

II. 民謡 (嬰へ短調)

III. ポルカ (ハ長調)

# 『学生生活』 (1960)

No. 1 : 冬の夕方 (イ長調)

No. 2 : 練習曲 (ホ短調)

No. 3 : 魂揺さぶるメロディ (ハ短調)

No. 4 : ともに元気よく (ニ長調)

No. 5 : 春が来た (変ロ長調)

No. 6 : ハッピーバースデイ (変ニ長調)

No. 7 : 日曜日の午後 (ハ長調)

[

p]

# 全調による子供のための 24の小品『おはようからおやすみまで』 (1961, 出版: 1963) [sd]

No. 1 : 朝の授業 (in C major)

No. 2 : 歌 (in A minor)

No. 3 : ドラマーの先頭で (in G major)

No. 4 : 英雄の追憶に (in E minor)

No. 5 : 散歩に出かけよう (in D major)

No. 6 : 哀しきメロディ (in B minor)

No. 7 : ホタル (in A major)

* No. 8 : ある騎士のバラード (in F sharp minor)

No. 9 : 夏の朝 (in E major)

No.10 : 夢 (in C sharp minor)

No.11 : 深刻な小品 (in B major)

* No.12 : 白百合 (in G sharp minor)

* No.13 : ツバメ (in G flat major)

No.14 : いじめっ子 (in E flat minor)

No.15 : 幻想的な行軍 (in D flat major)

No.16 : 雪のかけら (in B flat minor)

No.17 : 物語 (in A flat major)

No.18 : 勇者の踊り (in F minor)

No.19 : トランペットの音 (in E flat major)

No.20 : 御伽噺 (in C minor)

No.21 : 散歩 (in B flat major)

No.22 : 古い町で (in G minor)

No.23 : わんぱくな子 (in F major)

No.24 : 斜陽 (in D minor)

# ピアノ・ソナチネ 第4番 『叙事』イ短調 [*3] (1964, 出版: 1971) * 単一楽章制 [s] [s] [d] [sd]

# 10の演奏会用練習曲 (*c26) (1964-67, 出版: 1966&1969)

[第1集]

[s] [sd]

No. 1 : イ短調 (Allegro molto)

[y] [y]

No. 2 : ニ短調 (Allegro)

No. 3 : ハ長調 (Allegro molto)

No. 4 : イ長調

[*4] (Moderato)

[y] [y]

No. 5 : ヘ音のミクソリディアン

[*4] (Allegro agitato)

[第2集]

No. 6 : ハ長調 (Allegro ma non troppo)

No. 7 : ホ短調 (Allegro vivo)

No. 8 : ヘ長調 (Allegro)

No. 9 : ト短調 (Moderato)

(*c4)

No. 10 : ハ長調 (Allegro molto)

[ 3つの小品 ] (1968, 出版: 1969)

・[

p]

# 『演奏会用ワルツ』 (*c2)

・

# 『困惑』

・『タンゴ』

# 民謡に基づく 10の小品 (1969, 出版: 1973)

No. 1 :

* メロディ (ベラルーシ民謡) (イ短調)

No. 2 :

* 結婚式の歌 (チュヴァシ民謡) (ニ長調)

No. 3 :

* 唱歌 () (ヘ長調)

No. 4 : 聞き古し唄 (ベラルーシ民謡) (ホ短調)

No. 5 : まきばの散歩 () (ヘ長調)

No. 6 : タタール人の踊り (ト長調)

No. 7 :

* なぜあなたは声を殺して泣くの? (ロ短調)

No. 8 :

* ロシアの歌 (イ短調)

No. 9 : 群衆に集いし少女たち () (ホ短調)

No.10 : ベラルーシ民謡の主題による変奏曲 (イ短調)

変奏曲 ヘ長調 (1969, 出版: 1971)

[ 2つの小品 ] (1969, 出版: 1970)

・

# フォックストロット (*c15)『君と』

・

# 速いワルツ『ハーディ=ガーディ (*c27) 』

[ 2つの小品 ] (1970, 出版: 1971)

・

# ブルース『日陰の公園にて』

・

# ブギウギ

[ 2つの小品 ] (1970, 出版: 1972)

・

# 『上機嫌』

・

# 『陽気なピエロ』

# 三部作 (1970, 出版: 1972) [sd]

I. 前奏曲 (イ短調)

II. 間奏曲 (ヘ長調)

III. グロテスク (ハ長調)

# ピアノ・ソナチネ 第5番 『青少年のために』ハ長調 (1970, 出版: 1975) * 単一楽章

# ピアノ・ソナチネ 第6番 『御伽噺』 ハ長調 (1970, 出版: 1971) * 単一楽章

# 子供のための 6つの小品 (1971, 出版: 1971)

I. 踊りましょう! (ハ長調)

II. 河で歌おう (ト長調)

III. 郭公 (ハ長調)

IV. 小さな悲しみ (イ短調)

V. 秋 (イ短調)

VI. 陽は輝く (ヘ長調)

# ピアノ・ソナチネ 第7番 『春』 (1972, 出版: 1973) * 単一楽章

# ピアノ・ソナチネ 第8番 『ロンド』 (1972, 出版: 1973) * 単一楽章

# ピアノ・ソナチネ 第9番 『ロマンティック』 (1972, 出版: 1974) * 単一楽章

# ピアノ・ソナチネ 第10番 『バラード』 (1972, 出版: 1974) * 単一楽章

# ピアノ・ソナチネ 第11番 『子供のために』 ニ短調 (1968, 出版: 1975) * 単一楽章

# ピアノ・ソナチネ 第12番 『ささやか』 ハ長調 (1968, 出版: 1975) * 単一楽章

[

p]

# ピアノ・ソナタ 第2番 (*c28) イ短調 (1973, 出版: 1979) [sd]

組曲 第3番 (1973, 出版: 1975)

4つの小品 (1973, 出版: 1974)

I. 雨のしずく

II. 5本の指

III. 早いほどいい

IV. オクターブ (練習曲)

[

p]

# 7つの肖像 (1974, 出版: 1976)

I. 空想家 (ト長調)

II. 悲哀 (イ短調)

III. 乱暴者 (変ロ長調)

IV. 無頓着 (ト長調)

V. 深刻 (ハ長調)

VI. おしゃれさん (ト長調)

VII. 憤慨 (ト短調)

[

p]

# 4つの練習曲 (1974, 出版: 1983)

I. 小川 (ヘ長調)

II. チャイム (ハ長調)

III. 舟で(海にて) (イ短調)

IV. グロテスク (ホ音のフリジアン)

# ピアノ・ソナチネ 第13番 (変ホ長調)[*4] (1974)

# ピアノ・ソナチネ 第14番 ト長調 (1975?)

# ピアノ・ソナチネ 第15番 (1975?)

# ピアノ・ソナチネ 第16番 ハ長調 (1975?)

# アンダンティーノ (1980)

[

p]

# 幻想ワルツ ト長調 (1983)

# ダンス=カプリース (1983?)

# シンコペイテッド・ダンス (1983?)

# 遅いワルツ

# 秋のワルツ

#

2台ピ ア ノ の た め の 作 品

2台ピアノのための 舞曲組曲 (1934, 出版: 1950)

# 2台ピアノのための 3つの小品 (1946, 出版: 1948)

I. ユーモレスク (ニ長調)

II. ワルツ (変ト長調)

III. ポルカ (ヘ長調)

2台ピアノのための 4つの小品 (1957, 出版: 1959)

I.

# 瞑想的な歌 (へ短調)

II.

# 陽気な民謡 (変イ長調)

III. 叙情的なワルツ

IV. 舞曲

[y]

2台ピアノのための 3つの小品 (1960, 出版: 1963)

I. セレナード

II. アンダンティーノ

III. ロンド

4手連弾のための 9つの小品 (出版: 1978)

No. 1 : 小さなワルツ

# No. 2 : 散歩中

No. 3 : 夢想

# No. 4 : 御伽噺の行列

No. 5 : 物悲しく鳴り響いて

No. 6 : 遊戯室

No. 7 : マズルカ

No. 8 : メロディ

No. 9 : ロシアの踊り

# 4手連弾のための 3つの小品 (1986-87, 出版: 1987?)

I. 気まぐれ (1987) (イ短調)

II. スタジアムにて (1987) (へ音のミクソリディアン)

III. 同世代 (1986) (ハ長調)

# 連弾のための 『おばあちゃんのワルツ』

# 連弾のための 『子どものワルツ』

# 連弾のための『小さなワルツ』

ヴ ァ イ オ リ ン と ピ ア ノ の た め の 作 品

[

p]

#* 即興 (1937, 出版: 1938)

[

p]

#* 小スケルツォ (1937, 出版: 1939) [sd]

[

p]

#* 詩曲 (1943, 出版: 1945)

[

p]

# ロマンス (*c29) (1943, 出版: 1970)

# ヴォカリーズ (*c30) (1946, 出版: 1952)

[

p]

#* ヴァイオリン・ソナタ 第1番 ホ短調 (1951, 出版: 1952) [sd]

15の小品 『青少年のために』 (1958, 出版: 1959)

I. 説話

II. 春の雪解け

III. 雪のかけら (小さなワルツ)

IV. 本の前に

V. プロムナード

VI. 聖歌

VII. エチュード=スケルツォ

VIII. 面白い遊び

IX. 御伽噺

X. 思い出 (Waltz)

XI. 唱歌

XII. ワルツ

XIII. マズルカ

XIV. タランテラ

XV. ヴォカリーズ (無言歌)

[

p]

# 2台のヴァイオリンとピアノのための 5つの小品 (1959, 出版: 1960) [sd]

I. ノヴェレッテ

II. アラベスク

III. 行進曲

IV. 舟歌

V. セレナード

2台のヴァイオリンとピアノのための 5つの小品 第2集 (1963, 出版: 1964)

[sd]

I. ピオネール

(*c24) 賛歌

II. 学校(教育用)ワルツ

[y]

III. 休日に

IV. ボートに乗って

[y]

V. 作業用

ヴァイオリン・ソナチネ 第1番 (1964, 出版: 1966)

[

p]

#* ヴァイオリン・ソナチネ 第2番 (1965, 出版: 1967) [sd]

1st mvt. Allegro moderato

2nd mvt. Allegro scherzando

3rd mvt. Allegro

[

p]

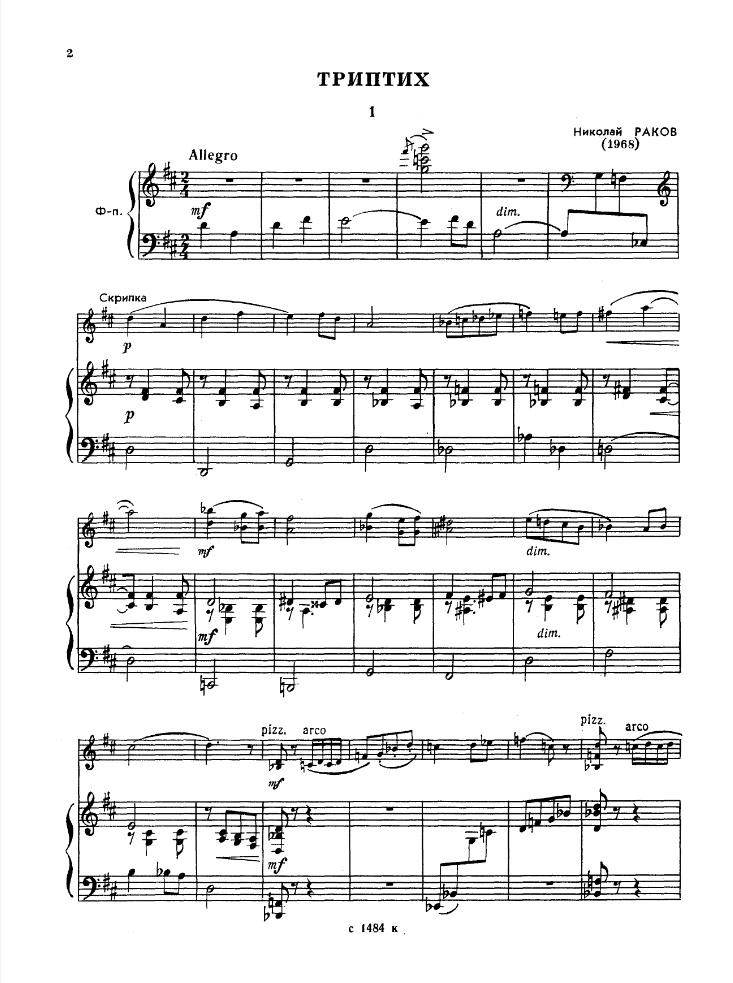

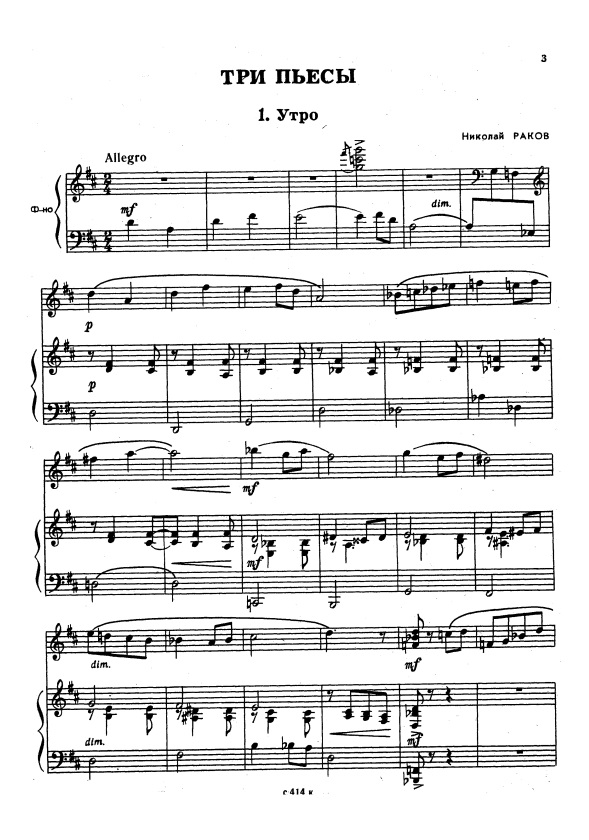

#* 三部作 (ヴァイオリン・ソナチネ 第3番) (*c31) (1968, 出版: 1970) [sd]

1st mvt. Allegro

2nd mvt. Moderato

3rd mvt. Vivo

3つのメロディ (1971, 出版: 1973)

[

p]

# 7つのメロディ (1971, 出版: 1974) [sd]

[

p]

#* ヴァイオリン・ソナタ 第2番 (1974, 出版: 1976)

# 24の調性による小品集 (1984)

[

p]

# 12の平易な小品 (*c32) (出版: 1988) [sd]

I. 物語

[y]

II. 小さなワルツ

III. Thawed Patches in the Wood

IV. プロムナード

[y] [y]

V. 陽気な遊び

(*c24)

VI. ワルツ

(*c19)

VII. タランテラ

(*c21)

VIII. マズルカ

(*c20)

IX. 思い出 (ワルツ)

(*c23)

X. ヴォカリーズ

(*c30) [y] [y] [y]

XI. 前奏曲

XII. ワルツ=スケルツォ

ヴ ィ オ ラ と ピ ア ノ の た め の 作 品

『御伽噺』 (1930, 出版: 1954)

チ ェ ロ と ピ ア ノ の た め の 作 品

[

p] 詩曲 (1942, 出版: 1943)

[y] [sd]

3つの小品 (1942, 出版: 1946)

[sd] [sd]

I. ワルツ

II. ユーモレスク [

y]

III.

* カンツォネッタ

ロマンスとセレナーデ [2つの小品] (1943, 出版: 1946)

[sd] [sd]

・ロマンス

(*c29) [

y]

・セレナーデ [

y]

9つの小品 (1959, 出版: 1961)

[d]

I. Dedication

II. Lyrical Waltz

[s]

III. Intermezzo

[s]

IV. Scherzino

[s]

V. Sad Song

VI. Russian Danse

[y]

VII. Melody

[s]

VIII. Arabesque

IX. Mazurka

8つの小品 『春がやって来た』

(*c33) (1962, 出版: 1964)

・朝

[y]

2つの簡単な小品 (1970, 出版: 1971)

変奏曲 ヘ長調 (1972, 出版: 1974)

ロシア舞曲

[y]

コ ン ト ラ バ ス と ピ ア ノ の た め の 作 品

ロマンス

(*c29) (1943, 出版: 1951)

弦 楽 と ピ ア ノ の た め の 作 品 (*c34)

チェロ合奏とピアノのための小品 (1964, 出版: 1966)

[sd]

I. メロディ

[y]

II. 間奏曲

III. 夜想曲 [

y]

IV. 序曲

V. セレナード

[y] [y]

チェロ四重奏 第1番 (1984)

[d] [s] [sd] [sd]

1st mvt. Allegro moderato

2nd mvt. Vivo

3rd mvt. Andante maestoso

4th mvt. Commodo

5th mvt. Allegro con fuoco

チェロ四重奏 第2番 (1986)

[d] [s]

ハープ と ピ ア ノ の た め の 作 品

ハープ・ソナチネ 第1番 (1965, 出版: 1966)

ハープ・ソナチネ 第2番 (1970, 出版: 1971)

ハープ・ソナチネ 第3番 (1971, 出版: 1972)

民話 (1972 pub.1974)

管 楽 器 の た め の 作 品

木管四重奏のための 3つの細密画 (1929, 出版: 1948)

I. 行進曲

II. 子守歌

III. ペトルーシュカ (パセリ)

# クラリネットとピアノのための ヴォカリーズ (*c30) とロシアの歌 (1946, 出版: 1953)

・ヴォカリーズ

[y]

フルートとピアノのための 3つの小品 (1946, 出版: 1955)

[sd]

I. バガテル

[y]

II. スケルツィーノ

III. ワルツ

ファゴットとピアノのための ヴォカリーズ

(*c30) (1946, 出版: 1955)

[y]

クラリネットとピアノのための 7つの小品 (1950, 出版: 1956)

・歌曲

[y]

・ワルツ

[y]

[

p]

# オーボエ・ソナタ 第1番 (1951, 出版: 1953) [y(1st mvt.) y(2nd mvt.) y(3rd mvt.)] [y (2nd mvt.)] [y (2nd mvt. ; fl&pf arr.)] [y (2nd mvt. ; fl&pf arr.)] [sd]

トランペットとピアノのための メロディ (1951, 出版: 1956)

[sd]

トロンボーンとピアノのための アリア (1954, 出版: 1955)

ファゴットとピアノのための 練習曲 (1955, 出版: 1956)

オーボエとピアノのための 歌 (1955, 出版: 1956)

[y]

オーボエとピアノのための ユーモレスク (1956, 出版: 1957)

[

p]

# クラリネット・ソナタ 第1番 (1956, 出版: 1958) {[y (1st mvt.)] [y (2nd mvt.)]} [y (2nd mvt.)] [sd]

# トランペットとピアノのための 組曲 (*c17) (1957, 出版: 1958) [sd]

I. カンツォーナ

II. 間奏曲

[y]

III. ロマンス

* IV. ユーモレスク [y]

トランペットとピアノのための 『ロンド=タランテラ』 (1961, 出版: 1963)

# クラリネット・ソナチネ (1963, 出版: 1969) [y] [sd]

トランペットとピアノのための ヴォカリーズと間奏曲 (1968, 出版: 1970)

# フルート・ソナタ (1970, 出版: 1972) [sd]

# フルート・ソナチネ(1971, 出版: 1972)

ファゴットとピアノのための 5つの小品 (1972, 出版: 1977)

・"Раздумье"

[y]

トランペット・ソナチネ (1973)

# チューバ・ソナチネ (1973, 出版: 1975)

# クラリネット・ソナタ 第2番 (1975, 出版: 1977) [y] [sd]

# オーボエ・ソナタ 第2番 (1978) [d]

1st mvt. Moderato - Allegro

2nd mvt. Andante

3rd mvt. Agitato - Allegro

# チューバとピアノのための ポエム=ファンタジー (1987) [y] [y]

[

p]

# ホルンとピアノのための ヴォカリーズ (*c30) (1946)

# パン・フルートとピアノのための ヴォカリーズ (1950?) [y] [y]

金管五重奏 第1番 (1987)

[d]

金管五重奏 第2番 (1988)

金管五重奏 第3番 (1989)

トランペットとピアノのための ソナタ (1989)

バ ヤ ン (*c35) の た め の 作 品

ワルツとポルカ (1963, 出版: 1964)

行進曲 (1964, 出版: 1965)

マズルカ (1966, 出版: 1968)

幻想曲 (1967, 出版: 1968)

(*c9)

演奏会用小品の形式による 12の民謡 (1969, 出版: 1970)

コントラスト (1969, 出版: 1976)

(無伴奏)バヤン・ソナチネ (1970, 出版: 1971)

# (無伴奏)バヤン・ソナタ (1971, 出版: 1973)

影絵 (1973, 出版: 1975)

曲集『年度』 (1973, 出版: 1976)

2台のチェロとピアノのための メロディ

[y]

# 瞑想曲

# 前奏曲 (D lydian)

# 前奏曲 (C)

# タンゴ

# 我が悲しみ

ド ム ラ (*c36) と ピ ア ノ の た め の 作 品

# ドムラ・ソナタ (1967, 出版: 1969) [http://domranotki.narod.ru/noty_piano14-19.html]

[

p]

# 3つの小品 (*c31) (1968, 出版: 1969)

[

p]

# 幻想曲 (*c9) (1969, 出版: 1971)

『無窮動』 (1973, 出版: 1975)

4つの小品 (1973, 出版: 1975)

I. メリスマ

(*c37)

II. 春

III. 白樺の間で

IV. 瞑想的なワルツ

(*c6)

合 唱 作 品 ( 無 伴 奏 )

ピオネール

(*c138) の行進『ミュード

(*c18) 』 [作詞: P.ネズモナフ

(*p01)] (1930, 出版: 1930)

『ヴォルガ河

(*c39) 下り』 (1940, 出版: 1943)

2つのウクライナ風小品 (1946, 出版: 1951)

I. "Нагадарось старой бабi" (英訳・邦訳不能)

II.

#『おぉ, 樫よ, 樫の木よ (*c40)』 [y] [y] [y] [y] [y] [y] [y]

『春は並木沿いにやって来る』 [作詞: V.ヴィクトロフ

(*p02)] (1970, 出版: 1972)

声 楽 作 品

* 2つのウクライナ民謡 (1940, 出版: 1944)

I.

#『斜陽 (*c41)』 [y]

II. 『あぁ、不幸だ』

# 4つのロマンス (1941, 出版: 1943)

I. 『愛の詞』 [作詞: A.クリロフ]

II.

* 『セレナード』 [作詞: A.フェット]

III. 『エレジー』 [作詞: A.ヤズィコフ]

IV. 『海辺にて』 (もしくは『舟で』) [作詞: H.ハイネ (露訳: N.ロジェストヴェンスキー)]

2つのロマンス (1945, 出版: 1947)

I.

* 『接吻』 [作詞: E.バラツィンスキー]

II.

# 『それでも仰望に悩まされ』 [作詞: F.チュチェフ]

(2つの)ロシア民謡 (1945, 出版: 1946)

I.

#『咲いたよ、咲いた。小さな花が (*c42) (*c43)』 [y] [y] [y]

II. 『空っぽの野原

(*c44)』

ヴォカリーズ 変イ短調

(*c30) (1946, 出版: 1947)

ソビエトの詩人による9つの詩(韻文) (1948, 出版: 1949)

[sd] [sd]

I. 『献身』 [作詞: A.ガルナケリャン

(*p10)]

II. 『庶幾』 [作詞: I.グリシャシュヴィリ]

III.

#『溌剌』 [作詞: A.ガルナケリャン]

IV. 『せせらぎ』 [作詞: A.ガルナケリャン]

V. 『饗宴』 [作詞: S.セヴァーツェフ]

VI. 『君は砂浜, 僕は飛沫』 [作詞: A.ガルナケリャン]

VII. 『誠はあるか?』 [作詞: S.セヴァーツェフ]

VIII. 『心に深くとどめて』 [作詞: A.ガヤモフ]

IX. 『塹壕』 [作詞: I.セオドフ

『絶壁』 [作詞: A.ガルナケリャン] (1949, 出版: 1949)

『春の夜

(*c45)』 [作詞: A.マシストフ] (1950, 出版: 1950)

『世界を見よ』 [作詞: A.マシストフ] (1950, 出版: 1951)

子守唄 [作詞: A.マシストフ] (1950, 出版: 1951)

『夏の夕べ

(*c45)』 [作詞: E.ガルケン] (1950, 出版: 1951)

[

p]

#『森』 (バラード) [作詞: S.セヴァーツェフ] (1950, 出版: 1951)

『調和』 [作詞: A.エリキエフ (露訳: A.ジャロワ)] (1950, 出版: 1952)

『正午』 [作詞: A.マシストフ] (1950, 出版: 1952)

『おはよう、おばかさん!

(*c46)』 [作詞: A.マシストフ] (1950, 出版: 1952)

『冬の日(冬の昼)

(*c45)』 [作詞: G.ニコラエフ] (1950, 出版: 1953)

# 10のヴォカリーズ (1950, 出版: 1952) [sd]

『白樺(カバノキ)』 [作詞: G.ニコラエフ] (1951, 出版: 1952)

『鷹狩り』 [作詞: A.マシストフ] (1951, 出版: 1953)

『ツバメ』 [作詞: M.シハノフ] (1952, 出版: 1953)

『秋』 [作詞: A.マシストフ] (1953, 出版: 1954)

2つの民謡 (1953, 出版: 1954)

I. 『笳

(*c47)』 [原語: リトアニア語 (露訳: E.ヤフニナ)]

II. 『仔ぐまの子守唄』 [原語: ラトビア語 (露訳: V.ヴィンニコフ)]

5つのエストニア民謡 (1957, 出版: 1966)

ロシア/ソビエトの詩人による20のロマンス集 『青少年』 (1961, 出版: 1963)

ソビエトの詩人による6つの歌 『風のロマンス』 (1963, 出版: 1965)

I. 『風のロマンス』 [作詞: Y.ハレツキー]

II. 『それでも私は信じてる…』 [作詞: Y.ハケツキー]

III. 『忘れないで…』 [作詞: Y.ハケツキー]

IV. 『わが街-わがモスクワ』 [作詞: Y.ポルーヒン]

V. 『18歳の少年』 [作詞: A.ガイコヴィチ]

VI. 『キミはモホヴァヤ暮らし』 [作詞: V.クゼツォフ]

ソビエトの詩人による8つの歌 『キミと…』(1963, 出版: 1963)

・

# Снова Сердца Стук

『冴えたタカ』

[y]

ピ ア ノ 伴 奏 つ き 二 重 唱

ソプラノとバリトンのための『平和のハト』 [Lyric: K.Akustia] (1963, 出版: 1964)

# ソプラノとバリトンのための『静かなうた』 [Lyric: U.Poluxhin] (1965, 出版: 1968)

ソプラノとメゾ・ソプラノのための『春』 [Lyric: F.Tyutchev] (1966, 出版: 1968)

楽器法試験課題曲(集)

(*c48) (1967-74, 出版: 1975)

***************************************************

For Symphony Orchestra and String Orchestra

Scherzo (1930 pub.1936)

Suite alla Mari (1931 pub.1933)

* Dance Suite (1934 pub.1938)

I. Uzbek Dance

II. Armenian Dance

III. Tatar Dance

IV. Tajik Dance

V. Finale

* Symphony No. 1 in D major (1940 pub.1947 rev.1958)

* Heroic March (1942 pub.1948)

* Concert Waltz (1946 pub.1948)

Russian Overture (1947 pub.1948)

"In the steppes of Kazakhstan" (1947 pub.1948)

* Concert Suite (1949 pub.1951)

I. March

II. Mazurka

III. Melody

IV. Dance

V. Waltz

VI. Finale

Ballet Suite (1951 pub.1952)

Lyrical Melody (1951 pub.1952)

* Symphony No.2 in F major "Pour la Jeunesse" (1957 pub.1961) [y]

* Symphonietta in G minor for string orchestra (1958 pub.1961) [y] [y]

* Symphony No. 3 in C major "Little Symphony" for string orchestra (1962 pub.1964) [y] {[y] [y] [y] [y]}

* "Summer Days" 5 Pieces for string orchestra (1969 pub.1971)

I. The Morning

II. On the Lake (Waltz)

III. Athletic March

IV. Walk in the Meadows

V. Night Games

* 2 Waltzes (1973)

No. 1: Festive Waltz

No. 2: Meditative Waltz

Symphony No. 4 (1973)

Romantic Waltz (Waltz No. 3?) for symphonic orchestra (1977)

12 Pieces for string orchestra (1977)

No. 1: Prelude

No. 2: Game of Glare

No. 3: Intermezzo

No. 4: Humoresque

No. 5: Bagathold

No. 6: Serenade

No. 7: Chant

No. 8: Mazurka

No. 9: Evening Song

No.10: Scherzo

No.11: Melody

No.12: March

* Poem No. 1 "Strong in Spirit" for strings orchestra (1979)

* Poem No. 2 for strings orchestra (1981)

* Waltz No. 4 "Elegy" in D minor for symphonic orchestra

Pieces on the Verses of Basse

[y (I)] [y (V)] [y (VI)] [y (VII)]

For Soloist and Orchestra

#* Concerto No. 1 in E minor for violin and orchestra (1944 pub.1946 [Vn+Pf 1952]) [y] {[y] [y] [y]} {[y] [y] [y]}

#* Concertino in D minor for violin and orchestra (1960 pub.1961)

#* Concerto No. 2 in A minor for violin and orchestra (1954-63 pub.1970) [y]

4 Pieces for 2 violins and orchestra (1964 pub.1965)

#* Concerto-Fantasy in G minor for clarinet and orchestra (1968 pub.1971)

#* Concerto No. 1 for piano and orchestra (1969 pub.1974 [Pf+Pf 1971]) [y]

#* Concerto No. 2 for piano and orchestra (1969 pub.1974 [Pf+Pf 1971]) [y]

# Concerto No. 3 for piano and orchestra (1977/73?)

# Concerto No. 4 for piano and orchestra (1977)

Poem for cello and orchestra

[y]

Concerto for oboe and string orchestra (1986)

Concerto for clarinet and orchestra (1986)

Lirical Poem for english horn and string orchestra

For Concert Band

Combat March (1930 pub.1932)

Intermezzo on the theme of Kazakhstan folksong (1931 pub.1932)

Suite No. 1 (1933 pub.1938)

Suite No. 2 (1940 pub.1947)

March "For the Motherland" (1941)

Pilot March (1941 pub.1948)

March "In the attack" (1942)

* March "Tanker (Tank Driver)" (1942 pub.1947)

March "Heroism" (1943)

Spring Overture (1952 pub.1958)

March "Friendship of Peoples" (1956 pub.1957)

Russian Overture (1960 pub.1961)

Prelude (1975 pub.1976)

# "Toward the Season" Concert March

For Russian Folk Orchestra

Round-dance and Plyasovaya (1949 pub.1950)

Plangent (1949 pub.1949)

Variations on the theme of Russian folk song (1949)?

8 Pieces (1951 pub.1956)

Overture (1952 pub.1954)

Suite [4 Pieces] (1965 pub.1967)

Silhouette [10 Pieces] (1974)

For Jazz Orchestra

Combat March (1930 pub.1937)

March-Cortege (1930 pub.1937)

Tatar Dance (1933 pub.1935)

Gallop (1939 pub.1948)

* Serenade (1942 pub.1956) [y]

Tango (1942 pub.1956)

*Slow Dance (1942 pub.1950) [y]

Scherzo-Galiop (1949 pub.1949)

Day-off March (1949 pub.1949)

# Athletic March (1949 pub.1950)

Russian Beach (1949 pub.1952)

Lyrical Waltz (1949 pub.1952)

Mazurka (1949 pub.1954)

Dance (1949 pub.1953)

"Russian Game" (1951 pub.1954)

Waltz (1954 pub.1954)

Slow Foxtrot (1968 pub.1969)

"Minx" (1970 pub.1972)

Bossa-Nova (1970 pub.1972)

"Together" (1970 pub.1973)

"The Joy of Meeting" (1972 pub.1974)

[y]

# Anthient Waltz

# "Bylina"

# "Winter Promnade"

For Piano

# Dance (1929 pub.1930)

# 2 Etudes (1929 pub.1930)

I. in A minor

[y (MIDI)]

II. in E minor

[y] [y]

# 4 Child's Pieces (1929 pub.1937)

I. Lullaby

II. March

III. Story

IV. Parsley

# 4 Preludes, Op. 6 (1930 pub.1933)

I. in C major

II. in G major

III. in F minor

IV. in D minor

# Lyrical Pieces (1935 pub.1937)

I. in C major

II. in C major

III. in A minor

IV. in C major

# 2 Mari Pieces (1936 pub.1937)

I. in A minor

II. in F minor

# 5 Preludes (1936 pub.1940)

I. in C major

II. in A minor

III. in E minor

IV. in D major

V. in B minor

# 10 Novellettes (1937 pub.1938)

I. Humoreska (in E minor)

II. Legenda (in C major)

III. Arabeska (in G major)

IV. March (in B flat minor)

V. Novelletta (in E flat major)

VI. Waltz (in F sharp minor)

VII. Scherzo (in D minor)

VIII. Song (in B flat major)

IX. Mazurka (in B minor)

X. Tarantella (in A major)

# Poem (1938 pub.1940)

# Classical Suite (1943 pub.1946)

I. Prelude in C minor

II. Menuet in A flat major

III. Gavotte in E flat major

IV. Air in G major

V. Gigue in B flat major

# Aquarelles (Watercolors) (1946 pub.1947)

I. Aquarelle (in F major)

II.

* Mazurka (in A minor)

III. Bagatelle (in G major)

IV.

* Legende (in D minor) [y] [y] [y]

V. Intermezzo (in A minor)

VI. Minuet (in B flat major)

VII.

* Schrzo (in E minor)

VIII. Novelette (in A major)

IX. Waltz (in C major)

# Variations in B minor (1949 pub.1950) [y]

#* 8 Pieces on theme of Russian folksong (1949 pub.1950)

I. Song (in C major)

II. Fairy Tale (in A minor)

III. Waltz (in E minor)

IV. Mazurka (in G major)

V. Polka (in C major)

VI. Berceuse (in F minor)

VII. March (in F major)

VIII. Conclusion (in C major)

# Sonatine No. 1 in E minor (1950 pub.1951)

1st mvt. Allegro moderato (in E minor)

2nd mvt. Andante (in A major)

3rd mvt. Presto (in E major)

# Chirldren Days (1951 pub.1953)

I. A Tale (in A minor)

II. Playing Games (in C major)

[y]

III. A Song (in G minor)

IV. Happy Entertainment (A Jolly Show) (in A major)

V. Reading a Book (in C major)

VI. Mannequins (in C sharp minor)

VII. The Horn Player (in B flat major)

VIII. A Winter Scene (in D minor)

IX. March of the Pioneers (in E major)

# Sonatine No. 2 in B flat minor (1954 pub.1956)

1st mvt. Allegro (in B flat minor)

2nd mvt. Andantino (in G minor)

3rd mvt. Allegro (in G major)

4th mvt. Vivo (in B flat major)

# Sonatine No. 3 "Humoresque" in C major (1956 pub.1957)

* Suite No. 2 (1956 pub.1958)

I. Degication in A minor

II. Burlesque in G major

III. Mazurka in D major

IV. Pastorale in E flat minor

#* Sonata in classical style (Piano Sonata No. 1 in C minor) (1959 pub.1960)

1st mvt. Allegro molto (in C minor)

2nd mvt. Andantino poco capriccioso (in G major)

3rd mvt. Vivace (in C major)

#* 3 Pieces (1960 pub.1966)

I. Scherzo (in B flat major)

II. Ditty (in F sharp minor)

III. Polka (in C major)

# "Schoole Years" (1960)

No. 1 : Winter Evening (in A major)

No. 2 : Etude (in E minor)

No. 3 : Soulful Melody (in C minor)

No. 4 : Cheerfully Together (in D major)

No. 5 : Spring is coming (in B flat major)

No. 6 : Happy Birthday (in D flat major)

No. 7 : Sunday Afternoon (in C major)

#* 24 Children's Pieces in all keys (1961 pub.1963)

No. 1 : Morning Lesson (in C major)

No. 2 : Song (in A minor)

No. 3 : Ahead of Drummer (in G major)

No. 4 : In Memory of Hero (in E minor)

No. 5 : Setting off for a Walk (in D major)

No. 6 : Sad Melody (in B minor)

No. 7 : Fireflies (in A major)

No. 8 : A Knight's Ballade (in F sharp minor)

No. 9 : Summer Morning (in E major)

No.10 : Dreaming (in C sharp minor)

No.11 : A Serious Piece (in B major)

No.12 : White Lily (in G sharp minor)

No.13 : Swallow (in G flat major)

No.14 : Bully (in E flat minor)

No.15 : Fantastic Procession (in D flat major)

No.16 : Snowflakes (in B flat minor)

No.17 : Narrative (in A flat major)

No.18 : Dance of the Brave (in F minor)

No.19 : Trumpets Sound (in E flat major)

No.20 : Fairy Tale(in C minor)

No.21 : (in B flat major)

No.22 : In the Old Town (in G minor)

No.23 : Naughty (in F major)

No.24 : The Day is Over (in D minor)

Sonatine No. 4 "Lyrical" in A minor (1964 pub.1971)

[d]

# 10 Concert Etude (1964-67 pub.1966&1969) [y (No. 1)] [y (No. 1)] [y (No. 4)] [y (No. 4)] [s]

[Volume 1]

[s] [sd]

No. 1 : Allegro molto (in A minor)

No. 2 : Allegro (in D minor)

No. 3 : Allegro molto (in C major)

No. 4 : Moderato (in /A/ major)

No. 5 : Allegro agitato (in F mixolydian)

[Volume 2]

No. 6 : Allegro ma non troppo (in C major)

No. 7 : Allegro vivo (in E minor)

No. 8 : Allegro (in F major)

No. 9 : Moderato (in G minor)

No.10 : Allegro molto (in C major)

"Confession"

# Concert-Waltz, "Tango" (1968 pub.1969)

# 10 Pieces on folksong (1969 pub.1973)

No. 1 :

* Melody (Belarusian) (in A minor)

No. 2 :

* Wedding Song (Chuvash) (in D major)

No. 3 :

* Song () (in F major)

No. 4 : Tune (Belarusian) (in E minor)

No. 5 : I'm walking in the meadow () (in F major)

No. 6 : Tartarian Dance (in G major)

No. 7 :

* Why are you crying silently? (in B minor)

No. 8 :

* Russian Song (in A minor)

No. 9 : The Girls Gathered in a Crowd () (in E minor)

No.10 : Variations on the Belarusian theme (in A minor)

Variations in F major (1969 pub.1971)

#"With You" Foxtrot,

#"Hurdy-gurdy" Fast-Waltz (1969 pub.1970)

#"In a Shady Park" (blues),

#Boogie-woogie (1970 pub.1971)

# "Good Mood",

# "Cheerful Clown" (1970 pub.1972)

# Triptych (1970 pub.1972)

I. Prelude (in A minor)

II. Intermezzo (in F major)

III. Grotesque (in C major)

# Sonatine No. 5 "Youth" in C major (1971 pub.1975)

# Sonatine No. 6 "Fable" in C major (1971 pub.1971)

# 6 Pieces for children (1971 pub.1971)

I. Let's dance! (in C major)

II. Sing at the river (in G major)

III. Cuckoo (in C major)

IV. Vzgrustnulosi (To feel little sad) (in A minor)

V. Autumn (in A minor)

VI. The Sun is shining (in F major)

# Sonatina No. 7 "Spring" (1972 pub.1973)

# Sonatine No. 8 "Ronde" (1972 pub.1973)

# Sonatine No. 9 "Romantic" (1972 pub.1974)

# Sonatine No. 10 "Ballade" (1972 pub.1974)

# Sonatine No. 11 "For children" in D minor (1968 pub.1975)

# Sonatine No. 12 "Little" in C major (1968 pub.1975)

# Piano Sonata No. 2 (1973)

Suite No. 2 (1973 pub.1975)

4 Pieces (1973 pub.1974)

I. Raindrops

II. Five fingers

III. The sooner the better

IV. Octave (Etude)

# 7 Portraits (1974 pub.1976)

I. The Daydreamer (in G major)

II. Sorrowful (in A minor)

III. The Hellion (in B flat major)

IV. Nonchalant (in G major)

V. Serious (in C major)

VI. The Swank (in G major)

VII. Offended (in G minor)

# 4 Etudes (1974 pub.1983)

I. Creek (in F major)

II. Chimes (in C major)

III. By the Sea (in A minor)

IV. Grotesque (in E Phrygian)

# Sonatine No. 13 in E flat major (1974)

Sonatine No. 14 in G major (1975?)

Sonatine No. 15 (1975?)

# Sonatine No. 16 in C major (1975?)

# Valse-Fantasy in G major (1983)

# Slow Waltz

For 2 Pianos / 4 hands

Dance Suite for 2 pianos(1934 pub.1950)

# 3 Pieces for 2 pianos (1946 pub.1948)

I. Humoresque (in D major)

II. Waltz (in G flat major)

III. Polka (in F major)

4 Pieces for 2 pianos (1957 pub.1959)

I.

# Melancholy Song (in F minor)

II.

# Cheerful Ditty (in A flat major)

III. Lyrical Waltz

IV. The Dance

[y]

3 Pieces for 2 pianos (1960 pub.1963)

I. Serenade

II. Andantino

III. Rondo

# 3 Pieces for 4 hands (1986-87, pub.1988)

I. The Whimsicality (in A minor) (1987)

II. At the Stadium (in F Mixorydian) (1987)

III. The Contemporary (in C major) (1986)

# Waltz for grandmother, for 4 hands

# Waltz for children, for 4 hands

# 9 Pieces for 4 hands (pub.1978)

No. 1 : Little Waltz

No. 2 : On a Walk

No. 3 : Reverie

No. 4 : Fairytale Procession

No. 5 : Plangent

No. 6 : Playroom

No. 7 : Mazurka

No. 8 : Melody

No. 9 : Russian Dance

For Violin and Piano

#* Improvisation (1937 pub.1938)

#* Scherzino (1937 pub.1939)

#* Poem (1943 pub.1945)

# Romance (1943 pub.1970)

# Vocalise (1946 pub.1952)

#* First Sonata (1951 pub.1952)

15 Pieces "Youth" (1958 pub.1959)

I. Storytelling

II. Spring Protalinki

III. Snowflakes (Little Waltz)

IV. Behing the Book

V. Walk

VI. Ingout

VII. Etude-Scherzo

VIII. Fun Game

IX. Fairy Tale

X. Reminiscence (Waltz)

XI. Song

XII. Waltz

XIII. Mazurka

XIV. Tarentella

XV. Vocalise (Romance without Words)

# 5 Pieces for 2 violins and piano (1959 pub.1960)

I. Novelette

II. Arabesque

III. March

IV. Barcarolle

V. Serenade

5 Pieces for 2 violins and piano (1963 pub.1964)

I. Pioneer Regards

II. Scholastic Waltz

[y]

III. In the Holiday

IV. On the Boat

[y]

V. For Work

# Sonatina No. 1 (1964 pub.1966)

#* Sonatina No. 2 (1965 pub.1967)

1st mvt. Allegro moderato

2nd mvt. Allegro scherzando

3rd mvt. Allegro

#* Triptych (Sonatina No. 3) (1968 pub.1970)

1st mvt. Allegro

2nd mvt. Moderato

3rd mvt. Vivo

3 Melodies (1971 pub.1973)

# 7 Melodies (1971 pub.1974)

#* Second Sonata (1974 pub.1976)

# 24 Pices dans tous les tons (1984)

# Easy Pieces (pub.1988)

I. A Story

[y]

II. Miniature Waltz

III. Thawed Patches in the Wood

IV. Promnade

[y] [y]

V. A Merry Game

VI. Waltz

VII. Tarantella

VIII. Mazurka

IX. Recollection (Waltz)

X. Vocalise

[y] [y] [y]

XI. Prelude

XII. Waltz-Scherzo

For Viola and Piano

The Tale (1930 pub.1954)

For Cello and Piano

Poem (1942 pub.1943)

[y]

3 Pieces (1942 pub.1946)

I. Waltz

II. Humoresque

[y]

III.

* Canzonetta

Romance

[y] and Serenade

[y] (1943 pub.1946)

9 Pieces (1959 pub.1961)

[d]

I. Dedication

II. Lyrical Waltz

[s]

III. Intermezzo

[s]

IV. Scherzino

[s]

V. Sad Song

VI. Russian Danse

[y]

VII. Melody

[s]

VIII. Arabesque

IX. Mazurka

8 Pieces "Spring has come" (1962 pub.1964)

・Morning

[y]

2 Easy pieces (1970 pub.1971)

Variation in A major (1972 pub.1974)

For Contrabass and Piano

Romance (1943 pub.1951)

For Strings ensembles and Piano

Pieces for cello-ensemble and piano (1964 pub.1966)

I. Melody

[y]

II. Intermezzo

III. Nocturne

[y]

IV. Overture

V. Serenade

[y] [y]

Quartet No. 1 for 4 cellos [without piano] (1984)

[d] [s]

1st mvt. Allegro moderato

2nd mvt. Vivo

3rd mvt. Andante maestoso

4th mvt. Commodo

5th mvt. Allegro con fuoco

Quartet No. 2 for 4 cellos [without piano] (1986)

[d] [s]

For Harp and Piano

Sonatina No. 1 (1965 pub.1966)

Sonatina No. 2 (1970 pub.1971)

Sonatina No. 3 (1971 pub.1972)

The Tale (1972 pub.1974)

For Wind instrument

3 Miniatures for woodwind quartet (1929 pub.1948)

I. March

II. Berceuse

III. Petrushka (Parsley)

Vocalise and Russian Song for clarinet and piano (1946 pub.1953)

・

# Vocalise [y]

3 Pieces for flute and piano (1946 pub.1955)

I. Bagatelle

[y]

II. Schrzino

III. Waltz

Vocalise for fagot and piano (1946 pub.1955)

[y]

7 Pieces for clarinet and piano (1950 pub.1956)

・Chant

[y]

・Waltz

[y]

# Sonata No. 1 for oboe and piano (1951 pub.1953) [y] [y (2nd mvt.)] [y (2nd mvt. ; fl&pf arr.)] [y (2nd mvt. ; fl&pf arr.)]

Melody for trumpet and piano (1951 pub.1956)

[sd]

Aria for trombone and piano (1954 pub.1955)

Etude for fagot and piano (1955 pub.1956)

Song for oboe and piano (1955 pub.1956)

[y]

Humoresque for oboe and piano (1956 pub.1957)

# Sonata No. 1 for clarinet and piano (1956 pub.1958) {[y (1st mvt.)] [y (2nd mvt.)]} [y (2nd mvt.)]

# Suite for trumpet and piano (1957 pub.1958)

II. Intermezzo

[y]

IV. Humoresque

[y]

Rondo-Taranterlla for trumpet and piano (1961 pub.1963)

# Sonatina for clarinet and piano (1963 pub.1969) [y]

Vocalise and Intermezzo for trumpet and piano (1968 pub.1970)

# Sonata for flute and piano (1970 pub.1972)

# Sonatine for flute and piano (1971 pub.1972)

5 Pieces for fagot and piano (1972 pub.1977)

・Meditation

[y]

# Sonatine for tuba and piano (1973 pub.1975)

Sonatine for trumpet and piano (1973)

# Sonata No. 2 for clarinet and piano (1975 pub.1977) [y]

# Sonata No. 2 for oboe and piano (1978) [d]

1st mvt. Moderato - Allegro

2nd mvt. Andante

3rd mvt. Agitato - Allegro

# Poem-Fantasy for tuba and piano (1987) [y] [y]

# Vocalise for horn and piano

Vocalise for Pan-flute and piano

[y] [y]

Quintet No. 1 ( for brass quintet ) (1987)

[sd]

Quintet No. 2 for brass-quintet (1988)

Quintet No. 3 for brass-quintet (1989)

Sonata for trumpet and piano (1989)

For Bayan

Waltz and Polka (1963 pub.1964)

March (1964 pub.1965)

Mazurka (1966 pub.1968)

Fantasia (1967 pub.1968)

12 Folk Songs in form of concert pieces (1969 pub.1970)

Contrast (1969 pub.1976)

Sonatine (1970 pub.1971)

# Sonata (1971 pub.1973)

Silhouette (1973 pub.1975)

"Schoole Years" (miscellany pieces) (1973 pub.1976)

Melody for 2 cello and bayan

[y]

# Meditation

# Prelude (D lydian)

# Prelude (C)

# Tango

# Melancholy to me

For Domra and Piano

# Sonata (1967 pub.1969)

# 3 Pieces (1968 pub.1969)

# Fantasia (1969 pub.1971)

"In fast motion" (1973 pub.1975)

4 Pieces (1973 pub.1975)

I. Melisma

II. Spring

III. Amang Birches

IV. Meditative Waltz

For Choir with piano accompaniment

"Myud" Pioneer's March [Lyric: P.Neznamov] (1930 pub.1930)

"Down the Volga River" (1940 pub.1943)

2 Ukrainanian Pices (1946 pub.1951)

I. "Нагадарось старой бабі"

II.

# "Oh, Oak, Oakling" [y] [y] [y] [y] [y] [y] [y]

"Spring walks on roads" [Lyric: V.Viktorov] (1970 pub.1972)

For Voice and Piano

* 2 Ukrainanian Folk Songs (for tenor and orchestra) (1940 pub.1944)

I.

# "The Sun Shorty" (or "The Sun Set") [y]

II. "Oh, I'm unhappy"

4 Romances (1941 pub.1943)

I. "Words of Love" [Lyric: A.Krylov]

II.

* "Serenade" [Lyric: A.Fet]

III. "Elegy" [Lyric: N.Yazyikov]

IV. "At the Seaside" ("By the Sea") [Lyric: H.Heine in translation by N.Rodjestvensky]

2 Romances (1945 pub.1947)

I.

* "Kiss" [Lyric: E.Baratsynsky]

II.

# "Still haunted by longing" [Lyric: F.Tutchev]

Russian Folk Songs (1945 pub.1946)

I.

# "Bloomed, Bloomed Little Flower (Bloomed, Blossoms Bloomed)" [y] [y] [y]

II. "Nothing in Field"

Vocalise (1946 pub.1947)

9 Romances Verses of Soviet Poets (1948 pub.1949)

I. "Dedication" [Lyric: A.Garnakeriyan]

II. "Desire" [Lyric: I.Grishashvili]

III.

# "Juvenility" [Lyric: A.Garnakeriyan]

IV. "Rill" [Lyric: A.Garnakeriyan]

V. "Drinking" [Lyric: S.Severtsev]

VI. "You're Beach, I'm Blue Surf" [Lyric: A.Garnakeriyan]

VII. "Are You Faithful?" [Lyric: S.Severtsev]

VIII. "I Kept Deep In My Heart" [Lyric: A.Gayamov]

IX. "In the Trench" [Lyric: I.Seodov]

"The Cliff" [Lyric: A.Garnakeriyan] (1949 pub.1949)

"Spring Night" [Lyric: A.Mashistov] (1950 pub.1950)

"Watch the World" [Lyric: A.Mashistov] (1950 pub.1951)

Lullaby [Lyric: A.Mashistov] (1950 pub.1951)

"Summer Evening" [Lyric: E.Gerken] (1950 pub.1951)

# "The Forest" (Ballade) [Lyric: S.Severtsev] (1950 pub.1951)

"Harmony" [Lyric:A.Erikeev in translation by A.Jarova] (1950 pub.1952)

"The Noon" [Lyric: A.Mashistov] (1950 pub.1952)

"Hello, Flax!" ("Hello, the Lazy!" ?) [Lyric: A.Mashistov] (1950 pub.1952)

"Winter Day" [Lyric: G.Nikolayev] (1950 pub.1953)

# 10 Vocalises (1950 pub.1952)

"The Birch" [Lyric: G.Nikolayev] (1951 pub.1952)

"Flew My Falcon" [Lyric: A.Mashistov] (1951 pub.1953)

"The Swallow" [Lyric: M.Sxhanov] (1952 pub.1953)

"Autumn" [Lyric: A.Mashistov] (1953 pub.1954)

2 Folk Songs (1953 pub.1954)

I. "The Reedpipe" [From Lithuanian, in translation by E.Yaxninoi]

II. "Lullaby-the-little-bear" [From Latbian, in translation by V.Vinnikov]

5 Estonian Songs (1957 pub.1966)

"The Juvenile" 20 Romances Verses of Russian/Soviet Poets (1961 pub.1963)

"Wind Romance"-6 Songs Verses of Soviet Poets (1963 pub.1965)

I. "The Wind of Romance" [Lyric: Y.Khaketsky]

II. "And Yet I Believe …" [Lyric: Y.Khaketsky]

III. "Do not Forget …" [Lyric: Y.Khaketsky]

IV. "My City - My Moscow" [Lyric: Y.Polukhin]

V. "An Eighteen-year-old Boy" [Lyric: A.Gaikovich]

VI. "You lived in Mokhovaya" [Lyric: V.Kuzetsov]

"With You"-8 Songs Verses of Soviet Poets (1963 pub.1963)

・

# Снова Сердца Стук

Lucid Falcon

[y]

For Vocal Duets with Piano

"The Dove of Peace" for soprano and baritone [Lyric: K.Akustia] (1963 pub.1964)

# "The Quiet Song" for soprano and baritone [Lyric: U.Poluxhin] (1965 pub.1968)

"Spring" for soprano and mezzo-soprano [Lyric: F.Tyutchev] (1966 pub.1968)

Problems of Instrumentation (1967-74 pub.1975)

◆ 録 音 ・ 出 版

C D

+

Russian Violin Concertos

![Violinist: Andrew Hardy [Olympia]](../img/rak_cd_01b.jpg)

Andrew Hardy (vn) [TR.01-09]

Symphony Orchestra of Russia [TR.01-09]

Veronika Dudarova (cond) [TR.01-09]

1996/06/20 [Olympia], 2009/05/31 [Regin]

★★★☆☆☆

amazon.jp [1]

amazon.jp [2]

hmv

|

01. Violin Concerto No. 1 in E minor: 1st mvt. Allegro (Rakov)

02. Violin Concerto No. 1 in E minor: 2nd mvt. Andante (Rakov)

03. Violin Concerto No. 1 in E minor: 3rd mvt. Allegro molto vivace (Rakov)

04. Violin Concerto in C major, Op. 48: 1st mvt. Allegro molto e con brio (Kabarevsky)

05. Violin Concerto in C major, Op. 48: 2nd mvt. Andante cantabile (Kabarevsky)

06. Violin Concerto in C major, Op. 48: 3rd mvt. Vivace Giocoso (Kabarevsky)

07. Violin Concerto in F major, Op. 21: 1st mvt. Introduzione e fuda (Shebalin)

08. Violin Concerto in F major, Op. 21: 2nd mvt. Aria. Andante (Shebalin)

09. Violin Concerto in F major, Op. 21: 3rd mvt. Rondo. Allegro (Shebalin) |

|

Nikolai Rakov - Violin Sonatas

David Frühwirth (vn) [TR.01-15], Milana Chernyavska (pf) [TR.01-15]

2012/05/12

★★★★★☆

amazon.jp

hmv

|

01. 3 Pieces for violin and piano: I. Improvisation. Moderato e molto rubato

02. 3 Pieces for violin and piano: II. Scherzino. Presto

03. 3 Pieces for violin and piano: III. Poem. Andante

04. Sonata No. 2 for violin and piano in G major: 1st mvt. Allegro

05. Sonata No. 2 for violin and piano in G major: 2nd mvt. Andante sostenuto

06. Sonata No. 2 for violin and piano in G major: 3rd mvt. Allegro agitato

07. Sonatina No. 3 for violin and piano "Little Triptych": 1st mvt. Allegro

08. Sonatina No. 3 for violin and piano "Little Triptych": 2nd mvt. Moderato

09. Sonatina No. 3 for violin and piano "Little Triptych": 3rd mvt. Vivo

10. Sonatina No. 2 in D major for violin and piano: 1st mvt. Allegro moderato

01. Sonatina No. 2 in D major for violin and piano: 2nd mvt. Allegro scherzando

02. Sonatina No. 2 in D major for violin and piano: 3rd mvt. Allegro

03. Sonata No. 1 for violin and piano: 1st mvt. Allegro energico

04. Sonata No. 1 for violin and piano: 2nd mvt. Andante sostenuto

05. Sonata No. 1 for violin and piano: 3rd mvt. Allegro giocoso

All composed by N.Rakov |

|

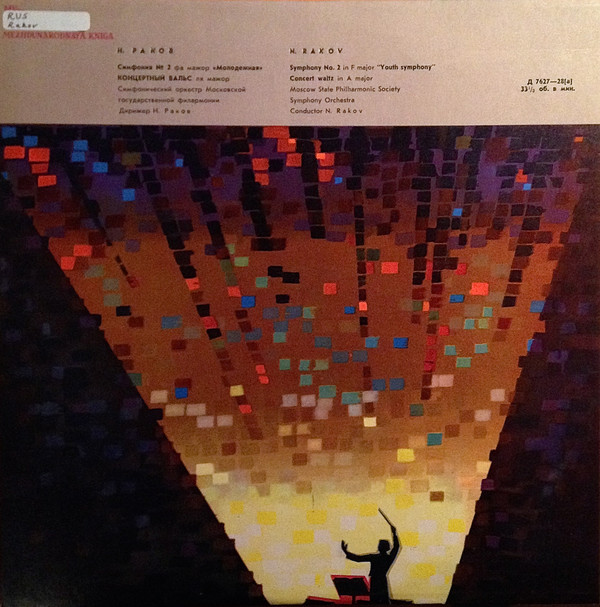

Rakov - Symphony No. 2 "Youth Symphony" & Concert Waltz

Moscow State Philharmonic Symphony Orchestra [TR.01-05]

Nikolai Rakov (cond) [TR.01-05]

2013/01/08

★★★★☆☆

amazon.jp

|

01. Symphony No. 2 in F major, "Youth Symphony": I. Moderato

02. Symphony No. 2 in F major, "Youth Symphony": II. Vivo

03. Symphony No. 2 in F major, "Youth Symphony": III. Andantino

04. Symphony No. 2 in F major, "Youth Symphony": IV. Allegro giocoso

05. Concert Waltz in A major

All composed by N.Rakov |

|

The Bekova Sisters - ELEGY

Bekova Sisters [TR.01-17]

1995/05/23

★★★★☆☆

amazon.jp

|

01. Morceaux de fantaisie, Op. 3: No. 1. Elegie in E-Flat Minor (Rachmaninov)

02. 12 Songs, Op. 21: No. 5. Siren' (Lilacs) (Rachmaninov)

03. Romance, Op. 3 (Gliere)

04. The Love for Three Oranges Suite, Op. 33bis: III. March (Prokofiev)

05. Petite Suite: VI. Serenade (Borodin)

06. Voyna i mir (War and Peace), Op. 91: Waltz (Prokofiev)

07. Spartacus: Adagio (Khachaturian)

08. 24 Preludes, Op. 34: No. 6 in B Minor (Shostakovich)

09. Soirees a Saint-Petersbourg, Op. 44: No. 1. Romance in E-Flat Major (A.Rubinstein)

10. Canzonetta (Rakov)

11. Meditation, Op. 14b (Gretchaninov)

12. Petrushka: Scene 4: Russian Dance (Stravinsky)

13. 6 Songs, Op. 38: No. 3. Margaritki (Daisies) (Rachmaninov)

14. Orientale (Shebalin)

15. Yolka (The Christmas Tree), Op. 21: Waltz (Revikov)

16. Chant sans paroles (Song without Words) in F Major, Op. 2, No. 3 (Tchaikovsky)

17. Ne iskushay menya bez nuzhdi (Do not tempt me needlessly) (Glinka)

All arranged by A. Bekova, E. Bekova and E. Bekova for piano trio |

|

Gennady Rozhdestvensky - CD9

USSR Ministry of Culture Symphony Orchestra [TR.01-04]

State Academy Symphony Orchestra of the USSR [TR.05-10]

USSR State TV and Radio Symphony Orchestra [TR.11-19]

Gennady Rozhdestvensky (cond) [TR.01-19]

****/**/**

★★★★☆☆

hmv

|

01. Symphony No. 3 in C major, Op. 17: I. Allegro assai (Shebalin)

02. Symphony No. 3 in C major, Op. 17: II. Andante (Shebalin)

03. Symphony No. 3 in C major, Op. 17: III. Vovo assai (Shebalin)

04. Symphony No. 3 in C major, Op. 17: IV. Andante - Allegro assai (Shebalin)

05. The Flea - Suite: I. Moderato assai (Shaporin)

06. The Flea - Suite: II. Andante con moto (Shaporin)

07. The Flea - Suite: III. Andantino (Shaporin)

08. The Flea - Suite: IV. Andantino (Shaporin)

09. The Flea - Suite: V. Tempo di valse (Shaporin)

10. The Flea - Suite: VI. Moderato (Shaporin)

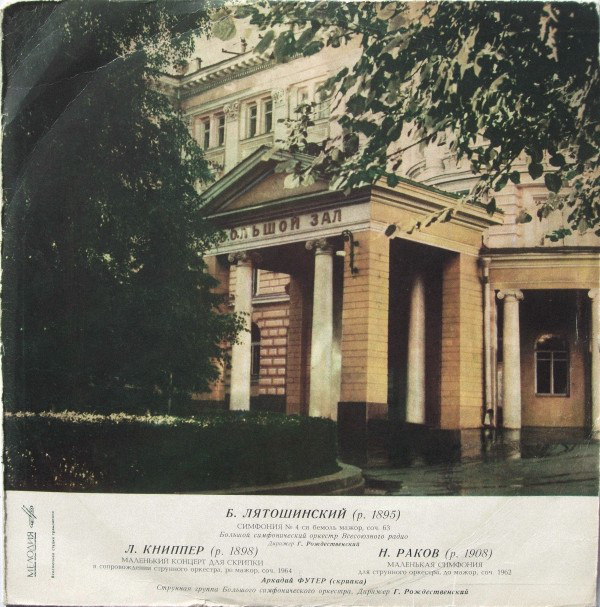

11. Sinfonietta for string orchestra: I. Allegro moderato (Rakov)

12. Sinfonietta for string orchestra: II. Allegretto grazioso (Rakov)

13. Sinfonietta for string orchestra: III. Vivo (Rakov)

14. Sinfonietta for string orchestra: IV. Andante sostenuto (Rakov)

15. Sinfonietta for string orchestra: V. Allegro con fuoco (Rakov)